1. Saber e técnica no direito

Toda atividade humana mobiliza saberes. Caçar, tecer, guerrear. Em todos esses ofícios, podemos desenvolver nossas capacidades por meio do aprendizado de novos conhecimentos e do aprimoramento de nossas habilidades. A tradução latina da obra de Hipócrates traz um velho aforismo que se tornou célebre: ars longa, vita brevis. Essas artes, que são mais longas do que a vida que temos para aprendê-las, correspondem justamente aos saberes práticos, que os gregos chamavam de techne e hoje costumamos designar como know how. Não se trata apenas de um conhecimento teórico, mas de um saber fazer, como aquele que observamos nos saltos olímpicos de Rebeca, nos acordes de Baden ou nas habilidades curativas de um médico ou de um pajé.

A percepção de que certos resultados são excelentes (na ginástica, na música ou em qualquer outro campo prático) nos faz inferir que a pessoa que os realiza tem uma capacidade especialmente elevada, cuja identificação nos permite afirmar que elas são excelentes cozinheiras, dançarinas ou professoras. A percepção de que existem certos juristas (ou jardineiros, ou acrobatas) especialmente habilidosos nos leva a tentar explicar as razões dessas competências por meio de referências a um saber que essas pessoas detêm.

Alguns animais (inclusive os humanos) têm disposições inatas que facilitam o exercício de seus ofícios, tais como força, agilidade ou inteligência. Entendemos, porém, que as competências de um perito não decorrem diretamente dessas habilidades, mas de um longo processo de aperfeiçoamento, que aprimora as potencialidades de uma pessoa por meio de uma combinação de conhecimentos aprendidos (que podemos designar como teoria ou de scientia) e de habilidades desenvolvidas (que denominamos prática).

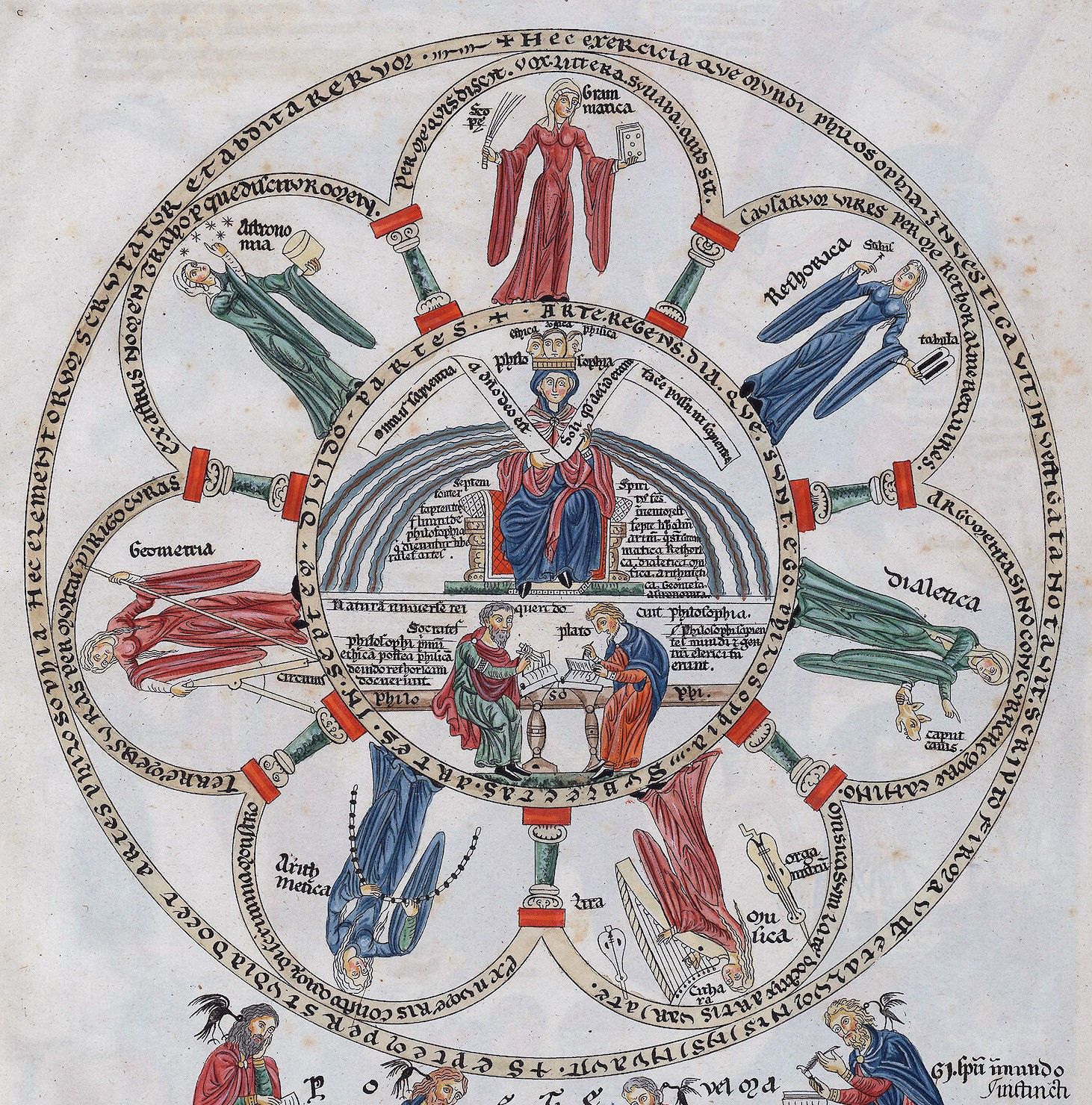

Os gregos chamavam de techne essa combinação de conhecimentos teóricos e habilidades práticas, palavra esta que encontra sua correspondente latina no termo ars. É essa a acepção de arte que os antigos usavam para designar as disciplinas que eram ensinadas nas escolas desde o final da Idade Antiga e ao longo da Idade Média: as sete artes liberais, que compunham a formação de um cidadão educado. Este conjunto de sete disciplinas era composta pela combinação das habilidades linguísticas do trivium (dialética, gramática e retórica) e pelos saberes mais abstratos do quadrivium (aritmética, música, geometria e astronomia).

É nesse sentido que a palavra arte ocorre na conhecida definição romana de que "o direito é a arte do bom e do equitativo" (ius est ars boni et aequi). Tal afirmação não indica que o direito é uma arte voltada à fruição estética (como a música ou a pintura), mas que o saber do juristas caracteriza-se pela capacidade de exercer com excelência uma techne.

2. Técnica e linguagem

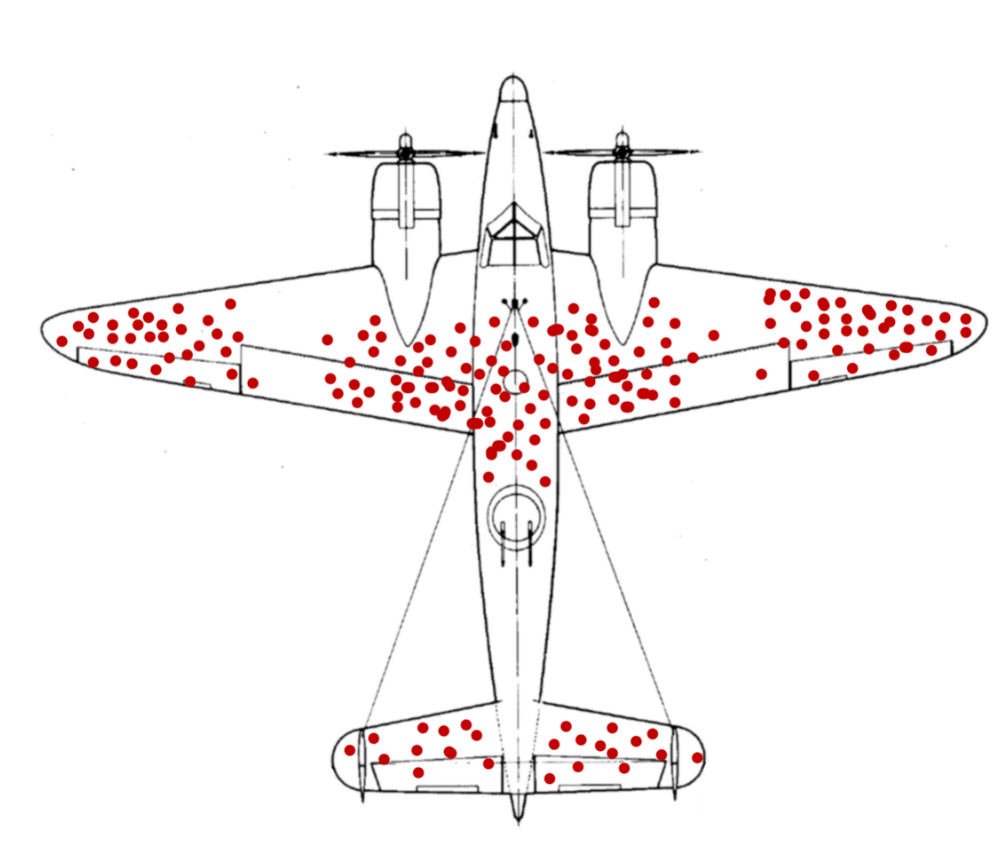

A ideia de engenharia está ligada à produção de artefatos capazes de nos ajudar a resolver problemas práticos: pontes, armas, aviões, etc. Na medida em que projetam e constroem artefatos físicos, a eficiência dos produtos dos engenheiros é medida em um confronto com a realidade: um avião é bom na medida em que ele voa, uma arma é boa na medida em que tem capacidade de matar as pessoas, uma casa é boa na medida em que ela é segura e habitável.

Mas antes do produto, existe o projeto, que tem uma natureza diversa: enquanto o produto é uma coisa física, o projeto é linguagem. O projeto descreve o que se pretende construir, define os materiais a serem usados e explica os processos que se pretende utilizar. Projetos não voam, não matam, não servem como moradia ou passagem. Se o critério de eficiência do produto é um confronto com a realidade, o projeto não pode ser julgado pela sua eficiência, visto que ele precisa ser avaliado antes de sua execução.

Um bom projeto é aquele que reconhecemos como potencialmente hábil a produzir bons resultados, mas isso nunca pode ser garantido de antemão. O que define um projeto como aceitável é o fato de ele seguir certos padrões consolidados em uma comunidade de engenheiros, o que faz com que esse grupo de pessoas o reconheça como um planejamento sólido, que tende a conduzir a bons resultados.

Os critérios de validade de um projeto são retóricos, assim como os critérios de validade de uma sentença ou de uma petição inicial: eles precisam se confrontar com as concepções dominantes, com os padrões estratificados, e não com uma realidade externa.

Isso acontece porque os projetos também são artefatos, mas de uma natureza especial: trata-se de artefatos linguísticos, de discursos modulados para interferir nas crenças e nas práticas de um determinado grupo social. Tal como os religiosos, os astrólogos e os psicanalistas, os juristas são produtores de discursos que têm por função intervir nos modos pelos quais as pessoas interagem umas com as outras.

O fato de todas essas atividades serem discursivas não quer dizer que elas sejam todas idênticas. Tal como advogados e juízes, os pesquisadores também produz discursos (nesse caso, textos acadêmicos) modulados para cumprirem os requisitos de validade definidos pelos costumes de seu campo de pesquisa. Todavia, os requisitos de validade aplicáveis aos produtos de suas atividades são muito.

Um cientista deve justificar suas conclusões a partir de evidências empíricas, pois essa é parte constitutiva dos critérios definidos em seu campo. Um jurista justifica suas conclusões a partir de certos elementos normativos (como as leis, os costumes e os precedentes judiciais), por meio de estratégias de interpretação de textos. Enquanto o cientista normalmente opera por meio de raciocínios indutivos (que buscam descobrir padrões gerais a partir da observação de uma série de eventos particulares) , os juristas operam por raciocínios dedutivos (que buscam afirmar a correção de uma proposta de aplicação concreta de certos padrões gerais).

Cientistas e juristas operam estruturas retóricas bastante diversas, muito embora o objetivo de ambos seja o de construir narrativas convincentes. Ocorre que uma coisa é convencer as pessoas de que uma certa vacina contra Covid-19 é eficiente. Outra coisa é convencer as pessoas de que uma determinada interpretação é correta.

De um modo ou de outro, o desafio da formação jurídica é justamente o de habilitar os estudantes de direito a produzir discursos que serão recebidos pelos seus pares como sólidos e cuja eficiência deve ser medida por meio se sua capacidade de interferir adequadamente no comportamento decisório das pessoas que se deseja mobilizar.

3. Entre a socialização e a pesquisa: o direito visto de dentro ou de fora

Como um jurista aprende a elaborar discursos eficientes? Existem aqui duas abordagens diferentes. A abordagem normal (que podemos chamar de interna) é socializando o jurista dentro do seu auditório. Tal socialização molda identidades que compartilham as formas de ver o mundo dominantes em uma determinada cultura jurídica, ao ponto que a sensibilidade pessoal do jurista esteja tão adaptada ao senso comum dos juristas que ele saberá fazer bons pareceres de forma intuitiva.

Essa é a estratégia típica da educação jurídica: uma estratégia de socialização na qual a inserção de uma pessoa no grupo social dos juristas permite que desenvolva uma sensibilidade convergente com a das pessoas que compõem esse grupo e, por isso, seja capaz de formular discursos adequados a persuadir as pessoas que compartilham o mesmo ambiente cultural. Tal abordagem não apresenta a cultura jurídica como um objeto específico a ser conhecido, mas como um modelo a ser seguido; não apresenta os comportamentos dos juristas como objetos a serem investigados, mas como concretizações mais ou menos imperfeitas dos padrões definidos pela dogmática.

Além da abordagem interna, é possível também uma abordagem externa: em vez de socializar a pessoa no grupo dos juristas é possível o desenvolvimento de uma observação cuidadosa do que os juristas dizem e do que eles fazem, construindo modelos descritivos e explicativos sobre os seus comportamentos. Nesse caso, a capacidade de formular discursos eficientes não decorre de uma sensibilidade convergente (que gera intuitivamente discursos aceitáveis para uma certa cultura), mas de um conhecimento crítico acerca dos objetos.

A utilização desses repertórios de conhecimentos para formular discursos dogmáticos competentes não se dá de forma imediata, mas de forma mediata: a reflexão sobre as interações em jogo pode conduzir à escolha de estratégias discursivas diversas. Esse é o tipo de abordagem que podemos caracterizar como científica: determinar um objeto, observá-lo cuidadosamente, adotar uma postura reflexiva sobre o modo como as nossas culturas condicionam nossas interpretações e construir modelos voltados a explicar os padrões que permitem uma compreensão do objeto escolhido. Esse conhecimento pode ser usado de muitas formas, inclusive para orientar a formulação de discursos dos agentes que participam das interações jurídicas.

Cabe ressaltar que a abordagem externa não é mais eficiente: muito pelo contrário. A abordagem interna possibilita soluções mais rápidas, que envolvem menos recursos e uma quantidade menor de informações. Um jurista profundamente identificado com a cultura jurídica em que atua poderá agir de forma intuitiva e tem grandes chances de ser reconhecido como sábio pela comunidade dos juristas, o que pode fazer com que as suas palavras sejam revestidas por um grau de autoridade que torna as pessoas mais propensas a ouvir e a acolher as suas teses. Um jurista reconhecido pode ganhar muito na função de parecerista, contratado a peso de ouro porque suas opiniões são dotadas de especial autoridade e podem eventualmente fazer com que os magistrados repensem suas posições.

Já a abordagem externa exige a formulação de trabalhos exaustivos de pesquisa. Sem um conhecimento muito desenvolvido, as conclusões dos cientistas serão guias frágeis para a ação, inclusive mais inseguros que a opinião de juristas experientes. Além disso, é tão grande o tempo demandado para que os cientistas conheçam os seus objetos que, muitas vezes, uma resposta segura somente seria viável depois de um prazo incompatível com as necessidades sociais. Em março de 2020, os políticos precisam decidir sobre as medidas de enfrentamento da pandemia de coronavírus muito antes que os cientistas tenham desenvolvido um conhecimento seguro e detalhado sobre a doença. Nos quinze dias de prazo para escrever uma contestação, é muito difícil que seja possível formular e executar uma pesquisa científica.

Uma vez que seja acumulado conhecimento científico suficientemente denso, é de se esperar que o resultado de sua utilização seja mais seguro do que a intuição dos profissionais experientes. Uma pesquisa médica cuidadosa sobre o coronavírus é mais valiosa do que as intuições de qualquer médico clínico. Porém, antes que essas pesquisas venham a esclarecer os resultados das diversas estratégias implementadas no mundo, a intuição dos clínicos e dos epidemiologistas será provavelmente o guia mais seguro de que dispomos. Esse fato sugere que o conhecimento científico (que é muito caro, muito demorado e exige um acúmulo gigantesco antes que se torne útil) pode ser muito eficiente para tratar de contextos estáveis, que justifiquem anos de pesquisa para a sua compreensão e décadas de esforços para a construção de uma teoria consistente. Logo, não deve causar espanto que o conhecimento jurídico continue sendo ligado a um discurso interno, baseado nas crenças compartilhadas e pouco permeável a pesquisas empíricas.

Outro problema das abordagens científicas é que elas tipicamente geram uma série de tensões porque fatalmente conduzem à percepção de que as narrativas internas não correspondem às práticas efetivas. Esse caráter iconoclasta da ciência não confere aos cientistas um reconhecimento social amplo, exceto em situações de crise. Como percebeu Richard Rorty, o pensamento reflexivo somente é sentido como socialmente relevante nos momentos em que tudo está desmoronando, e não confiamos mais na capacidade dos porta-vozes da opinião pública hegemônica (Rorty 2005). Em tempos mais estáveis, as previsões científicas sobre os riscos da mudança climática ou de possíveis pandemias são recebidos com certo ceticismo por uma opinião pública que acredita mais nas intuições dominantes que nas previsões (por vezes catastróficas) de especialistas que nos instam a mudar as estruturas sociais para nos adaptarmos aos riscos do futuro.

Assim como os pais tendem a reagir mal a quem critica com justiça seus filhos, os membros de uma sociedade tendem a reagir mal a quem critica as suas crenças arraigadas. Por mais que o modo como as culturas descrevem a si mesmas seja muito importante para a identidade do grupo, as narrativas tradicionais produzem discursos mitológicos comprometidos com a justificação e com a reprodução de certas práticas culturais que podem ser muito danosas em contextos muito diferentes daquele em que essas crenças sociais foram desenvolvidas e se tornaram hegemônicas.

A descrição externa de certas práticas religiosas como repertórios de crenças compartilhadas não pode ser compatibilizada com a descrição interna de que certos livros são sagrados e portam uma verdade objetiva. A descrição externa de que as decisões judiciais reproduzem privilégios estratificados dificilmente pode ser compatibilizada com a ideia de que elas realizam um sistema objetivamente válido.

Todo discurso interno é baseado em um repertório de mitos que uma observação externa tende a tratar como ficções, mas que os próprios membros tratam normalmente como verdades. A comunidade dos juristas aceitou de bom grado a descrição de Kelsen de que o direito pode ser visto como um sistema de normas, mas tende a rejeitar de forma incisiva a afirmação kelseniana de que a validade do sistema é puramente ficcional.

Assim, vemos que o exercício adequado do discurso interno do direito (ou seja, do discurso dogmático) conduz à produção de discursos sentidos como sólidos pela comunidade dos juristas. Já o exercício adequado do discurso externo sobre o direito exige a produção de um conhecimento de base empírica, que é cada vez mais importante para que os juristas possam realizar suas escolhas estratégicas.

4. Discursos dogmáticos e discursos científicos

A academia jurídica tradicionalmente não é um lugar onde se desenvolveu pesquisa científica propriamente dita, pois o discurso que se convencionou chamar de ciência do direito tem um caráter dogmático, e não científico.

O conhecimento jurídico, entendido como o conhecimento a partir do qual os juristas podem formular opiniões técnicas adequadas, não é composto por modelos descritivo/explicativos, mas por modelos normativos/dogmáticos. Formar técnicos é muito diferente de formar pesquisadores, e a academia jurídica está tradicionalmente ligada à formação de juristas dogmáticos, sendo que a principal função dos cursos é justamente a de oferecer aos estudantes as habilidades necessárias para operar esse discurso.

Essa função didática tornou a academia jurídica um lugar de reprodução de conhecimentos, mais do que de produção científica. Tradicionalmente, existe uma atividade teórica, mas trata-se da produção de uma teoria dogmática, ou seja, de uma teoria normativa que busca orientar a prática do direito, oferecendo parâmetros de interpretação e aplicação do direito. Essa teoria normalmente não é produto de uma atividade coordenada de muitos cientistas, mas de esforços de sistematização realizados por pessoas com amplo conhecimento dos padrões dogmáticos vigentes. O que se chama de teoria são redes de classificações e de conceitos utilizados para distinguir as várias situações analisadas e suas possíveis resoluções, o que conduz a uma discussão focada na identificação das consequências normativas do direito vigente.

Essa é uma dogmática semelhante à dogmática da própria metodologia, que tampouco é uma disciplina científica, mas técnica. Na metodologia, discutimos quais são as melhores formas de planejar e executar uma investigação, os tipos de pesquisa, as relações do problema com o marco teórico, as dificuldades conceituais envolvidas na realização de uma pesquisa. São todas perguntas feitas dentro do marco de que é preciso oferecer orientações técnicas sobre a melhor forma de emitir opiniões jurídicas sólidas.

No caso das teorias dogmáticas, a noção de verdade desempenha um papel secundário, pois o caráter normativo das distinções não aponta para uma correspondência entre enunciados e o mundo (que é normalmente o padrão de veracidade), mas para o reconhecimento hegemônico de certas distinções dentro da cultura vigente.

A discussão sobre os efeitos da sentença, sobre as possibilidades de progressão de regime em certos casos, sobre o cabimento ou não de certos recursos, nada disso aponta para uma solução que dependa de uma análise empírica de fatos. Todas essas questões são hermenêuticas, são questões interpretativas que apontam para certas formas de compreensão do direito.

O debate acerca dos parâmetros corretos de interpretação e aplicação é o núcleo da dogmática, e boa parte da produção acadêmica do direito ocorre dentro desses marcos, em que o tipo de trabalho usual é um ensaio teórico que opera na chave do parecer: uma proposta técnica acerca da melhor forma de resolver determinados problemas interpretativos.

Esses pareceres são de relevância inegável para o direito, na medida em que eles possibilitam uma constante renovação dos discursos dogmáticos e dos quadros de categorias que orientam a prática do direito. A maior parte do debate acadêmico sobre o direito ocorre neste campo da dogmática, com perguntas acerca dos modos adequados de interpretar e aplicar o sistema jurídico. Não é por acaso que essa atividade é chamada de doutrina: trata-se de um campo dos sábios, em que pessoas com alto prestígio utilizam de sua autoridade para apresentar e defender suas opiniões, e nos quais uma opinião passa a integrar o repertório comum na medida em que ela é aceita de forma majoritária.

Portanto, não deve causar estranhamento o fato de que a maior parte dos trabalhos acadêmicos siga a estrutura do parecer: trata-se de uma tese, defendida a partir da justaposição de argumentos, que seguem normalmente uma estrutura canônica e que culminam em uma opinião justificada sobre algum tema dogmático. Esses não são trabalhos de pesquisa, pois não têm nenhuma interface com elementos empíricos a serem investigados, mas são trabalhos de estudo: estuda-se um tema como forma de subsidiar a sustentação argumentativa de uma tese que, de antemão, o autor presente defender.

Essa é uma forma de trabalho que pode ter espaço na pós-graduação, especialmente na pós-graduação lato sensu, que muitas vezes não tem uma interface muito direta com a pesquisa. Porém, nos últimos 15 anos, tem havido uma crítica intensa a esse modelo de produção acadêmica, que repetidas vezes é apontado como uma forma de produção não apenas pouco científica, mas também pouco relevante.

Na dogmática, o peso dos argumentos depende muito do prestígio de quem os enuncia. A dificuldade de produzir discursos dogmáticos nos trabalhos acadêmicos é que eles são normalmente elaborados por juristas novos, sem um prestígio que os destaque no meio jurídico, de tal modo que suas opiniões dificilmente ganham espaço dentro do próprio discurso dogmático. Essa falta de relevância dogmática dos estudos dogmáticos fez com que os trabalhos acadêmicos no direito fossem percebidos basicamente como um requisito para obtenção do título, uma exigência didática e não propriamente uma contribuição original para o conhecimento jurídico.

Essa é uma posição diferente do que ocorre em campos acadêmicos voltados à pesquisa, pois o potencial de impacto de uma pesquisa empírica depende menos da autoridade do autor do que do caráter inovador dos resultados alcançados. Nas pesquisas científicas, contam mais o caráter impessoal do método do que os atributos pessoais do pesquisador.

As características técnicas da formação dos juristas fazem com que, para eles, realizar pesquisas científicas seja normalmente um desafio. O fato de os juristas serem profissionalmente treinados a produzir pareceres, e não pesquisas, faz com que nosso lugar de conforto esteja na elaboração das teses que defendemos na qualidade de especialistas. Conhecemos bem o nosso auditório, sabemos que tipos de argumentos são aceitáveis e nos sentimos confortáveis nesse jogo retórico que comporta muitas verdades.

Essa peculiaridade do discurso jurídico faz com que boa parte da produção acadêmica seja composta por pareceres (em que se defende uma tese) e não por pesquisas (em que se investiga uma questão).

Tanto os pareceres quanto as pesquisas partem de intuições, mas enquanto os pareceres se voltam a justificar uma opinião, as pesquisas são voltadas a colocar opiniões à prova, o que resulta em abordagens opostas. Na pesquisa, a opinião é sempre provisória, e toda metodologia de investigação precisa envolver a possibilidade de que o trabalho venha a comprovar que a intuição inicial era falsa. Já nos pareceres, o objetivo não é testar uma hipótese, mas conquistar retoricamente a adesão do auditório, o que faz com que a intuição do parecerista seja defendida e não testada.

No caso dos advogados, a necessidade de defender uma das partes faz com que o seu discurso se volte a fundamentar as pretensões da pessoa representada. No caso dos juízes, mesmo que não exista comprometimento a priori com um dos lados, o que se exige deles não é uma investigação, mas uma opinião: a sentença é um parecer dotado de autoridade, mas a lógica de sua redação é a mesma das petições iniciais, qual seja, defender uma posição determinada.

O discurso dogmático tem esse formato de opiniões contrapostas (de advogados e consultores) e de convicções dotadas de autoridade (dos juízes), nas quais a questão fundamental é encontrar justificativas sólidas para as posições defendidas por cada ator. Isso faz com que o discurso jurídico use argumentos de forma bastante seletiva: somente há lugar para os argumentos que favorecem a opinião defendida.

Os bons juristas são conscientes dos pontos fracos dos seus argumentos, mas essas fraquezas nunca são evidenciadas, visto que elas colocam em risco o potencial retórico dos pareceres. Já o discurso acadêmico tem uma abordagem muito diversa: como é preciso testar as próprias opiniões, é necessária uma abordagem explícita de suas forças e de suas fraquezas, para avaliar se a hipótese discutida no trabalho tem mais potencial do que as hipóteses alternativas. O bom pesquisador não pode ocultar as fraquezas e os limites de sua tese, mas precisa esclarecê-las.

O pesquisador precisa ser muito consciente do que ele não sabe, dos limites de suas respostas, de que nosso conhecimento sobre o mundo é insuficiente para responder boa parte das questões. Ele precisa saber que sua resposta adota pressupostos, precisa esclarecer esses pressupostos para o leitor, para que seu texto não seja uma armadilha retórica. De fato, o texto até pode ser uma peça de retórica (qual não é?), mas a retórica acadêmica envolve um grau de esclarecimento que a retórica dogmática não tem.

A retórica dogmática dos juristas parte do pressuposto de que o direito oferece soluções jurídicas para todos os casos relevantes. Basta interpretar as normas com cuidado, que podemos chegar aos resultados corretos. E não podemos simplesmente dizer: não sabemos. O jurista precisa resolver problemas, independentemente dos limites de seu próprio conhecimento. O cientista não precisa. De fato, ele precisa saber diferenciar os problemas que ele sabe resolver daqueles que ele não sabe.

De sua parte, o jurista nunca pode responder: não sei. Já o cientista precisa reconhecer sua ignorância sobre certos pontos, pois é daí que vem o ímpeto da pesquisa: descobrir o que não sabemos.

Essas diferenças de perspectiva fazem com que seja muito difícil para os juristas de profissão fazerem pesquisa. A tendência dos juristas é partir de uma opinião intuitiva e buscar elementos que a corroborem, o que os conduz a escrever pareceres voltados a defender as próprias teses. O parecer nunca atenta contra a tese defendida pelo jurista e, na academia, os estudantes muitas vezes ingressam em um curso de pós-graduação com a ideia de defender uma tese e não de investigar uma questão.

Ocorre, porém, que a atividade acadêmica e científica sempre parte de uma dúvida: por isso, todo problema de pesquisa pode ser descrito como uma pergunta. Não se trata de comprovar uma tese, mas de avaliar uma pergunta em aberto. A pesquisa tem de estar aberta tanto para a comprovação da hipótese (ou seja, da resposta provisória que manifesta a intuição do pesquisador), quanto para a sua negação. Inclusive, a pesquisa pode nem ter uma hipótese, de fato. Ela pode partir da dúvida para esclarecer um ponto, sem que o trabalho constitua o teste de uma hipótese.

Já os juristas precisam resolver problemas, oferecendo respostas seguras. O discurso jurídico precisa oferecer decisões, mesmo em casos controversos, mesmo em situações obscuras, e precisa fazer isso de forma célere. O pesquisador pode estimar que precisa de dez anos para responder a uma pergunta.

Os prazos do direito são sempre muito mais curtos do que o necessário para realizar uma pesquisa exaustiva. Os juristas precisam oferecer respostas definidas e rápidas, tão seguras quanto possível, para todos os conflitos que envolvem direitos. Já os cientistas precisam diferenciar claramente o que sabem e o que não sabem, possibilitando respostas muito seguras para uma quantidade restrita de situações. Essa diferença de ritmos faz com que o conhecimento acadêmico tenha um grau de certeza mais alto, mas que as soluções dogmáticas sejam mais adaptadas ao tempo de resposta socialmente necessário para as decisões jurídicas.

Além disso, o foco do conhecimento dogmático é fugidio. Por um lado, os discursos são voltados especificamente ao processo em que se atua. Por outro, a linguagem da dogmática sempre fala de uma interpretação correta em abstrato. Já o conhecimento empírico tende a adotar como objeto de análise uma população. Não se pode analisar empiricamente o sentido correto das normas nem a aplicação adequada do direito a um caso: o que se pode analisar são os padrões observáveis em populações de objetos: processos, decisões, pessoas que propõem demandas ou são demandadas.

Essa busca por padrões fáticos e não por interpretações corretas faz com que o conhecimento científico tenha objetos muito diferentes dos saberes dogmáticos. Que tipos de argumentos são mais aceitos em matérias tributárias? Quais são as tendências de julgamento de um determinado julgador? Quais são os casos cuja execução é mais rápida? Todas essas são perguntas sobre fatos e, nessa medida, não têm uma resposta na dogmática.

Porém, a distinção mais relevante é que o conhecimento dogmático tem um caráter normativo, no sentido de que ele estabelece padrões de aplicação do direito que deveriam ser seguidos. Já o conhecimento científico tem um caráter explicativo, no sentido de que busca compreender fatos e padrões de comportamento.

Não podemos perder de vista que a dogmática é a linguagem própria da atividade jurídica e que as interações comportamentais dos agentes do sistema de justiça (advogados, juízes, promotores, etc.) são mediadas por uma abordagem dogmática. Porém, devemos também reconhecer que abordagens científicas podem ser úteis para os juristas, na medida em que argumentos de fato por vezes são capazes de suplantar argumentos de dever.

5. Universidade, ciência e retórica

As universidades contemporâneas são instituições que desempenham funções muito diferentes. Desde o início do século XIX, elas concentram boa parte da produção científica, realizando pesquisas empíricas que contribuem para o avanço do conhecimento científico nas mais diversas áreas. Porém, não devemos pensar nas universidades apenas como o lugar da ciência, pois até hoje elas dedicam boa parte dos seus esforços para a realização de uma outra atividade: a formação técnica de profissionais especializados. De fato, o objetivo original das universidades europeias, criadas pouco antes do ano 1200, foi proporcionar formação adequada para as profissões ditas liberais, especialmente juristas e médicos.

Antes da era das universidades, as escolas europeias eram instituições religiosas voltadas à formação de clérigos (Sheffler 2008) por meio do ensino das artes liberais, ou seja, dos conhecimentos que deveriam ser dominados por todos os homens livres, para poderem exercer adequadamente suas funções na cidade.

A base desse sistema de conhecimentos é conhecida como o trivium, nome dado ao domínio adequado da linguagem (Gramática), da capacidade argumentativa (Dialética) e da elaboração de discursos persuasivos (Retórica). No início da idade média, esse repertório de saberes foi complementado pelo quadrivium, que envolvia quatro disciplinas ligadas à matemática: a Geometria, a Aritmética, da Astronomia e a Harmonia musical.

Embora a relevância das disciplinas do trivium dispense explicações, a composição do quadrivium somente pode ser compreendida a partir da cosmovisão que o inspira. Na base do quadrivium, está a concepção de que existe uma ordem no mundo terreno e celeste (motivo pelo qual Geometria e Astronomia vêm lado a lado), expressa em proporções (como na harmonia musical) que precisam ser compreendidas em termos matemáticos (aritméticos e geométricos). O conhecimento dessa ordem superior e imutável não exigia o desenvolvimento de habilidades de pesquisa individual, pois essa ordem já estava devidamente descrita em textos dotados de autoridade: assim, a educação era voltada a capacitar os estudantes a ler e interpretar um certo corpo de textos canônicos.

Um dos livros que contribuiu para cristalizar essa conformação das sete artes liberais foi um curioso texto escrito ao final do Império Romano, em que Martianus Capella narrou As núpcias entre Filologia e Mercúrio, festa na qual cada uma das sete artes liberais faz um discurso, descrevendo os conhecimentos que elas encerram. Nesse texto, as ausências falam tanto como as presenças: a Medicina e a Arquitetura haviam se preparado para falar na festa, mas sua fala foi tolhida porque suas habilidades estão ligadas a assuntos mundanos (Capella, 1971). A importância deste livro ao longo da Idade Média indica que se esperava dos homens cultos (especialmente dos clérigos) não um conhecimento utilitário, mas o conhecimento da ordem perene das coisas, expressado nas artes liberais. Já os saberes vocacionais, ligados às ocupações que as pessoas poderiam desempenhar na sociedade, eram reconhecidos como importantes, mas não eram suficientemente dignos para ocuparem a formação cultural das elites.

A criação das primeiras universidades representou um passo relevante para a ruptura desse modelo de escolas voltadas à formação do clero, por meio da criação de escolas independentes, autônomas tanto com relação à igreja como em relação aos governos, capazes de propiciar uma educação que aliasse o devido conhecimento das artes liberais com a formação profissional em saberes práticos.

A fundação da Universidade de Bolonha, em 1088, constituiu um marco histórico porque criou uma forma de organizar o ensino a partir dessa associação entre mestres especializados e alunos interessados em uma educação superior, com o objetivo de realizar estudos acerca do Digesto. Os estudantes que pretendiam estudar com esses professores pagavam uma quantia, que inicialmente não era entendida como uma contraprestação, mas como uma doação, embora pouco tempo depois tenha sido formalmente reconhecida como uma remuneração efetiva para os docentes.

Essas novas instituições foram chamadas de universidades, mas isso não decorreu de pretensões universais do conhecimento medieval nem de uma aspiração universalista dessas novas escolas. Esse nome se deve ao fato de que a palavra latina para uma pessoa jurídica formada por pessoas era universitas personarum, e as universidades foram constituídas justamente como uma espécie de sociedade: a universitas magistrorum et scholarium, ou seja, a sociedade formada pela associação entre mestres e estudantes, com o objetivo comum de estudar uma determinada disciplina.

As universidades, portanto, não nasceram como um local de ciência e de pesquisa, mas como instituições voltadas a promover a formação profissional especializada de jovens juristas, o que envolvia a realização de estudos avançados nas artes liberais, mas também envolvia o estudo de matérias práticas. Essas novas escolas não se apresentavam como locais de produção do conhecimento, mas de reprodução do saber, a partir da interpretação de textos clássicos cuja autoridade era reconhecida. E cabe ressaltar que a formação dos juristas consistia basicamente na compreensão dos textos do direito romano a partir do pano de fundo das habilidades retóricas de sofisticados cultores do trivium.

Exemplo desse modelo foi a Universidade de Coimbra, responsável por educar os juristas brasileiros ao longo do período de domínio português. Ela foi fundada em 1290, inicialmente com quatro faculdades: Artes (incluindo filosofia), Direito Canônico (Cânones), Direito Civil (Leis) e Medicina. Por volta de 1380, a Universidade de Coimbra passou a incluir também uma faculdade de teologia, matéria que foi inicialmente reservada às instituições religiosas. Essa estrutura perdurou por 400 anos, até que, em 1772, as influências iluministas da administração pombalina promoveram uma reforma na universidade portuguesa, que tornou autônoma a Faculdade de Matemática e instituiu uma Faculdade de Filosofia Natural, responsável pelo ensino das ciências. Foi somente nesse momento que a universidade portuguesa passou a incluir um laboratório químico e um gabinete de física experimental.

A introdução das abordagens científicas refletiu um movimento mais amplo de valorização da ciência, que posteriormente gerou o conceito de universidade de pesquisa (research university): uma instituição que não é voltada unicamente ao ensino, mas que tem como uma de suas funções primordiais a produção de conhecimento científico.

Ocorre que essa introdução das ciências empíricas nas universidades, movimento que se consolidou ao longo do século XIX, significava mais uma agregação de novas disciplinas do que uma alteração substancial nas faculdades estabelecidas. As faculdades de direito continuavam sendo um espaço de formação profissional, voltado especialmente a educar homens capazes de integrar a burocracia governamental.

Não deve causar espanto que o objetivo manifesto da criação dos cursos jurídicos no Brasil, no início do século XIX, tenha sido a formação de funcionários públicos de elite. O objetivo da educação jurídica não era o de conferir uma formação científica aos juristas, não era o de capacitá-los para a pesquisa, mas de educá-los pela tradição do trivium, oferecendo uma cultura suficiente para a formação de uma elite política capaz de realizar o projeto de criação de um Estado independente (Apostolova 2017).

Esse modo de formar os juristas mudou pouco, até os dias de hoje. Os juristas continuam sendo formados como técnicos que dominam perfeitamente o registro culto da língua portuguesa (gramática) e que utilizam esses conhecimentos com vista a produzir discursos persuasivos (retórica), utilizando formas argumentativas (dialética) adaptadas ao seu auditório. Embora os cursos de direito sejam concentrados no ensino das leis, o conhecimento acerca da legislação e da jurisprudência é instrumental: as decisões judiciais e os diplomas normativos são conhecidos para se poder, com base neles, construir discursos que sustentem retoricamente as teses defendidas pelo jurista.

O centro de gravidade das atividades jurídicas continua sendo a retórica, tal como no momento em que as universidades foram criadas. Todavia, os tipos de argumentos relevantes para a dogmática jurídica se modificaram bastante ao longo desses mais de 800 anos de ensino jurídico nas universidades. Inicialmente, tratava-se de estudar o direito romano. Em outros momentos, o estudo da legislação ganhou predominância. Atualmente, os dispositivos constitucionais se tornaram um objeto especial de análise.

Nesse contexto, era de se esperar que a academia jurídica continuasse sendo, ao longo dos séculos, um local mais voltado ao ensino do que à pesquisa. Mesmo que os professores sempre tenham sido estudiosos, os seus estudos não eram tipicamente pesquisas voltadas a fornecer uma compreensão mais adequada dos fenômenos jurídicos, não buscavam produzir uma ciência social, nos moldes da sociologia, da antropologia ou da história.

Tanto os bacharelados em ciências exatas (como a Física e a Química) como em ciências humanas (como Sociologia, Ciência Política e História) têm por vocação formar profissionais capacitados para o exercício da pesquisa, ou seja, da realização de investigações empíricas voltadas a expandir o conhecimento científico acerca de um determinado objeto.

Porém, nas chamadas Ciências Sociais Aplicadas, como Direito, Administração e Economia, os bacharelados costumam ter uma abordagem mais profissionalizante que científica. E isso não significa ter uma formação melhor nem pior, pois os pesquisadores não exercem uma atividade mais difícil nem mais nobre, nem mais criativa que a dos técnicos. De fato, os pesquisadores também são técnicos, com a peculiaridade de que dominam habilidades voltadas à realização de pesquisas científicas, produzindo novos conhecimentos.

Já os juristas tipicamente se voltaram a produzir os discursos dogmáticos que marcam um campo no qual o objeto de estudo não é um objeto empírico (a sociedade, as relações sociais, os comportamentos dos juízes, etc.), mas um objeto ideal, construído por via interpretativa: os direitos e deveres. Isso fez com que os estudantes de direito não tenham sido treinados como pesquisadores, capazes de produzir conhecimento sólido sobre fenômenos empíricos, mas como intérpretes de uma tradição, que se manifesta por meio de teses jurídicas: discursos nos quais um profissional defende retoricamente a existência (ou não) de certos direitos. Uma tradição tão longa e tão estável de educação sugere que, até hoje, as pessoas formadas por esse modelo, ainda centrado no trivium, continuam capazes de exercer adequadamente as funções de advocacia e magistratura.

Começamos com esse pequeno histórico das relações entre universidade e ciência para ressaltar que a dissociação existente entre ensino jurídico e pesquisa científica não é nova. Esse distanciamento faz parte da história das faculdades de direito em geral, não sendo um fenômeno especificamente brasileiro nem contemporâneo. Portanto, ninguém deve se surpreender com o fato de que o discurso dominante dentro das faculdades corresponda àquele manejado pelos juristas em sua prática: a formulação de opiniões, de pareceres, que em nada se aproximam da mentalidade científica que é exigida para o exercício das atividades de pesquisa.

6. Deliberação e Jurisprudência

Tanto nas repúblicas como nos impérios, o poder político se exercia na forma de uma deliberação: era preciso tomar decisões e o processo decisório é sempre argumentativo. Mesmo nos governos mais centralizados, o exercício do poder exige a atuação coordenada de um grande número de pessoas, que compartilham uma cultura determinada e cuja articulação se dá por meio de estruturas discursivas. Por mais que o exercício do governo envolvesse uma hierarquia social estratificada, sempre houve uma tensão entre a autoridade política e os valores culturais de uma sociedade, que são determinantes para viabilizar a ação coordenada das nobrezas e das burocracias por meio das quais era possível exercer uma autoridade imperial.

Toda sociedade envolve o estabelecimento de modelos de atuação coordenada que se processam por meio da linguagem e que envolvem vários níveis de deliberação. Nas repúblicas, esse elemento comunicacional se radicaliza porque é preciso convencer outros cidadãos em várias instâncias deliberativas. Nos reinos e nos impérios, trata-se de convencer os monarcas ou as autoridades por eles investidas, mas também de convencer os outros súditos em uma série de processos sociais que continuam se dando de forma coordenada: nas famílias, nas cidades, nas várias coletividades.

Essa centralidade da deliberação parece justificar o antigo foco da educação dos cidadãos nas habilidades argumentativas. As repúblicas, monarquias e impérios sempre precisaram de profissionais especializados, capazes de operar a burocracia, de projetar e construir prédios públicos, de curar os doentes. Porém, a formação básica esperada de todas as pessoas que podiam desempenhar um papel ativo na política era o domínio dos saberes básicos do trivium (que viabilizavam uma interação social mais complexa) e, eventualmente, as disciplinas matemáticas do quadrivium (mais especializadas, mas que também tinham uma aplicação transversal).

A ideia de que a educação estava ligada ao desenvolvimento de habilidades é antiga. Não se tratava de formar pessoas versadas na teoria dialética ou na história da filosofia, mas cidadãos capazes de elaborar e avaliar argumentações coesas e convincentes. E também é antiga a percepção de que os conhecimentos de maior hierarquia não eram os saberes instrumentais dos técnicos especializados, entre os quais os juristas.

No ambiente cultural da Idade Média, as instituições de ensino estavam ligadas a organizações religiosas, que valorizavam os saberes ligados à alma, aos princípios morais e divinos que eram abordados pela filosofia e pela teologia. Famílias ricas tinham a possibilidade de contratar tutores, uma forma de educação que é feita desde a antiguidade. Porém, as instituições educacionais existentes tinham um caráter eclesiástico e estavam ligadas à Igreja Católica, que valorizava o trivium mas não tinha qualquer ligação com a formação especializada de profissões mundanas como as de juristas, arquitetos ou médicos. Esse tipo de habilidade prática não era transmitida em instituições voltadas à educação, mas pela inserção nas organizações profissionais ligadas ao exercício de tais ofícios.

Contrapondo-se a tal desvalorização dos saberes aplicados, a fundação da universidade de Bolonha estabeleceu o modelo para as entidades educacionais que dominaram a cena na idade moderna: entidades laicas, centradas no interesse dos estudantes de obter formação profissional de qualidade. A universidade surgiu no início do Renascimento, como uma associação de estudantes interessados em viabilizar um ensino técnico, inicialmente para a formação de juristas e depois também de médicos.

A ideia de uma universidade como lugar de produção científica é bastante posterior, estando relacionada com a revolução científica que valorizou conhecimentos como a física, a química e a biologia. Todavia, não podemos perder de vista que a valorização da ciência, radicalizada no século XIX, não decorreu de sua capacidade de nos aproximar da verdade, e sim de sua capacidade de gerar tecnologias inovadoras, que aumentavam o poder político das nações com maior desenvolvimento científico: armas mais eficientes, máquinas fabris, luz elétrica, trens de ferro: ao longo do século XIX, ficou claro que o conhecimento científico era um motor de alterações sociais significativas.

A produção de conhecimento científico é uma atividade complexa, que exige técnicos especializados: os pesquisadores. A transformação desses conhecimentos em novos artefatos tecnológicos também exige atividade técnica especializada, especialmente de engenheiros capacitados a desenvolver técnicas construtivas, a incorporar novos materiais, a desenvolver estratégias de produção em larga escala.

Físicos, químicos e biólogos são pessoas que detém certos tipos de conhecimento, mas não são pessoas necessariamente habilitadas a praticar um ofício. Para designar esse tipo de conhecimento teórico, desvinculado de uma prática, costumamos utilizar atualmente a expressão ciência pura, que se opõe às ciências aplicadas, entre as quais incluímos o direito, a administração e as engenharias, cursos nos quais se trata de formar profissionais habilitados ao exercício de certas atividades.

Embora essa distinção pareça simples, ela nos projeta em um campo repleto de ambiguidades, decorrente do fato de que usamos a mesma palavra (como direito, medicina e engenharia) para falar de ao menos três coisas diferentes:

- ramos do conhecimento,

- cursos universitários e

- atividades práticas.

Por um lado, parece razoável entender que a realização adequada das atividades práticas dos juristas exige uma formação específica, que hoje é feita nas faculdades de direito, entidades educacionais encarregadas de formar os profissionais do direito. Ocorre que a atividade dos juristas envolve o domínio de uma techne, um saber que combina conhecimentos teóricos e habilidades que não pode ser adequadamente descrita como um conhecimento aplicado. Não parece exata a afirmação de que um bom cozinheiro tem um conhecimento aplicado: o que ele tem é a capacidade de realizar atividades que envolvem a aplicação de determinados conhecimentos culinários (como certas receitas e modos de preparo) e não culinários (como física e química).

Tampouco é razoável indicar que ele tenha certos conhecimentos puros e outros conhecimentos aplicados, porque todo conhecimento, enquanto conhecimento, é um conjunto de informações. A capacidade de realizar uma atividade prática envolve o domínio de certos conhecimentos, mas ela própria não é um conhecimento, e sim. uma competência, que pode ser desenvolvida em certos cursos voltados especificamente a essa finalidade. Cursos universitários voltados a produzir certos conjuntos de competências podem ser chamados de aplicados, em oposição a cursos puros, voltados a transmitir conhecimentos. Todavia, não faz sentido considerar que cursos aplicados ensinam conhecimentos aplicados: eles ensinam a aplicar conhecimentos.

Além disso, devemos ter em conta que os cursos chamados de ciências puras também formam pessoas aptas a desempenhar atividades práticas, pois eles formam professores (aptos a reproduzir o conhecimento disponível) e pesquisadores (aptos a produzir novos conhecimentos). Como acentuou Lyotard, na Condição pós-Moderna, a modernidade entende a ciência como uma série de conhecimentos descobertos, mas uma percepção histórica nos mostra que se trata de conhecimentos produzidos. Existe toda uma economia de produção de conhecimentos, que envolve escolhas políticas e estratégicas voltadas a entender que tipo de pesquisa será financiada e, com isso, define-se o tipo de conhecimento que será produzido pelas instituições de pesquisa.

A ciência não é um processo de descoberta, mas é um processo de produção, orientada por políticas de fomento que cristalizam escolhas ideológicas. Isso não significa que exista um conhecimento médico de direita e outro de esquerda, no sentido que os conteúdos científicos serão ideologicamente determinados, mas que políticas de fomento diversas produzirão conhecimentos bastante diferentes. Esse conhecimento produzido será submetido a uma dinâmica de reprodução, por meio do qual se formam profissionais habilitados a concretizar esses saberes na forma de práticas profissionais.

Mas quais são os saberes que devem ser reproduzidos nas instituições de ensino? Que tipo de conhecimentos e de habilidades devem ser oferecidos aos estudantes que estão em processo formativo para se tornarem profissionais especializados?

No caso dos juristas, a palavra latina que designa a sua disciplina tem origem em uma categoria grega ligada a atividades que envolvem juízos morais: a phronesis, traduzida para o latim como prudentia. A atividade dos juristas tem uma dimensão ética que escapa às techne, cujo caráter é eminentemente instrumental. A formação de um cozinheiro, assim como a de um ginasta, envolve um longo processo de aprimoramento, que os torna peritos em uma técnica, mas que não os capacita a realizar escolhas justas. Já no caso dos juristas e dos políticos, uma prática excelente envolve a capacidade de tomar decisões justas, motivo pelo qual os gregos diferenciaram a excelência técnica do que eles chamaram de phronesis: uma capacidade de identificar os fins éticos a serem alcançados por uma decisão, e de agir conforme a justiça e o bem.

5. Jurisprudência x Modernidade

A jurisprudência não é apenas um saber técnico, como o dos pintores e dos geômetras, mas é um saber moralmente orientado, uma perícia cujo resultado específico é a de tomar decisões eticamente adequadas. Essa mescla se revela especialmente no fato de que os romanos tinham apenas uma palavra para designar o direito e a justiça: jus. Tal mistura é uma marca das sociedades tradicionais, que foi mantida nas sociedades antigas: os governantes não se apresentam como detentores do poder, mas como detentores de uma autoridade que ligada à sua especial capacidade de fazer valer os valores sagrados (a honra, a lealdade, a probidade, a coragem, etc.) que são coletivamente designados como bem ou como justiça.

A modernidade rompe essa ligação direta entre direito e justiça de uma forma peculiar. Tanto os antigos quanto os modernos partem do reconhecimento de que as pessoas buscam realizar os seus próprios desejos, mas lidam de forma diferente com essa percepção. A intuição dos antigos era a de que uma educação adequada poderia disciplinar os desejos individuais, cultivando em cada pessoa uma disposição intrínseca para realizar ações justas. As pessoas não nasciam boas, mas poderiam ser tornadas boas por um longo processo educativo, que as ensinasse a desejar o bem e a rejeitar o mal. O resultado dessa paideia seria a formação de bons cidadãos: pessoas em que havia uma convergência entre as disposições individuais e os valores de justiça. Nas palavras de Aristóteles:

Daí a importância, assinalada por Platão, de termos sido habituados adequadamente, desde a infância, a gostar e desgostar das coisas certas; esta é a verdadeira educação. (1104b)

Outra intuição muito antiga é a de que é muito difícil fazer escolhas adequadas quando somos movidos por intensas emoções, que turvam a nossa percepção dos riscos e dificultam uma análise cuidadosa das consequências de nossas ações. Essa percepção é normalmente ligada ao estoicismo, uma escola helenística que propunha o desenvolvimento da ataraxia, ou seja, da capacidade de permanecer calmo mesmo frente às situações mais desafiadoras. Esse tipo de controle era valorizado por Aristóteles, mas o Estagirita não a concentrava em uma categoria singular, mas desdobrava essa capacidade em várias excelências, que compunham parte de nossa vida ética: por exemplo, a coragem envolvia o controle do medo (1115a), a moderação envolvia a relação prazeres do corpo (1117b) e a amabilidade envolve o controle da cólera (1125b). O fato de os estoicos concentrarem todas essas noções de controle emocional na noção de ataraxia indica o grande valor que eles davam para essa habilidade, mas não negava a importância da paideia: por mais que o exercício adequado da phronesis somente pudesse ocorrer quando a pessoa tivesse serenidade suficiente para não ser movida pelas suas emoções mais básicas (especialmente o medo e a libido), era necessário um cultivo adequado dos desejos para os indivíduos tomarem decisões sábias.

Já os medievais desconfiavam profundamente de projetos sociais baseados na capacidade humana de cultivar seus próprios desejos. Enquanto os gregos e romanos buscavam formar pessoas que desejassem o bem e tivessem serenidade suficiente para realizar ações boas em contextos que provocavam emoções intensas, os medievais desenvolveram, na esteira de Agostinho, uma visão fatalista: cada indivíduo deseja a própria felicidade a tal ponto que, para alcançá-la, está disposto a sacrificar tanto a felicidade dos outros quanto as regras sociais sobre o bem e a justiça. Dentro desse cenário, a paideia aparece como um ideal utópico inalcançável, a ser substituído por uma disciplina que, embora mais rígida, também se apresentava como mais realista: a alternativa medieval não era a de cultivar os desejos, mas a de dominá-los.

Ocorre que essa ideia de dominar os próprios desejos é paradoxal, pois são eles que nos movem. Para Aristóteles, a concupiscência (busca exagerada pelos prazeres do corpo) era uma deficiência moral, mas a apatia também, pois a insensibilidade nos torna alheios às coisas que nos deveriam mobilizar. Uma repressão muito intensa dos desejos nos conduz a uma forma de niilismo que não parece compatível com uma vida moralmente significativa: se todo desejo é ruim, o que deveríamos fazer? Devemos a Nietzsche uma análise cuidadosa desse niilismo e a percepção de que uma radicalização da ataraxia (que ele enxergava na defesa budista da não-ação) poderia nos levar a uma forma perniciosa de imobilidade e conformismo. A resposta dos cristãos medievais foi a de que era preciso um intenso controle emocional (como pregavam os estoicos) para que a ação humana pudesse ser voltada a realizar os valores do bem e da justiça, cuja forma absoluta era o deus cristão.

Para os estoicos, tratava-se de ter controle emocional suficiente para que a pessoa pudesse agir conforme a razão. Para os cristãos, a própria razão não era um bom guia, pois ela também nos apontava para os desejos individuais de honra, de poder e de prazeres. Na leitura aristotélica, era preciso ser moderado, mas não nos caberia ser apáticos: deveríamos ter um pathos devidamente cuidado, para desejarmos as coisas boas. Mesmo nos estoicos, o controle emocional tinha uma função instrumental: permitir que a razão humana pudesse efetivamente guiar as nossas ações. Já na leitura agostiniana, malditos são os que confiam nos homens (e nos seus desejos e nas suas virtudes), pois as pessoas deveriam adotar como guia os valores sagrados, que não lhes são dados pela razão, e sim pela submissão completa aos valores cristãos. A possibilidade de uma coexistência pacífica era conquistada pela repressão do prazer corpóreo, sempre interpretado como um óbice para a realização dos ideais de pureza que o cristianismo ligava à alma.

A modernidade não abandona o ceticismo de Agostinho, embora seja ela própria cética quanto a nossas possibilidades de sufocar os desejos. Isso ocorre especialmente porque a sensibilidade moderna foi desenvolvida no contexto de uma Europa religiosamente cindida, marcada por grandes divergências entre católicos e protestantes. As guerras religiosas fizeram ruir a ideia de que poderíamos construir uma sociedade equilibrada na medida exata em que ela fosse composta por uma fraternidade de cristãos: católicos e protestantes afirmavam sua lealdade à Bíblia, sua submissão a Jeová, mas esse cultivo das virtudes teológicas não era capaz de gerar a unidade cultural que conseguiria gerar uma estabilidade política mínima. Fixar o sagrado como o critério do bem desencadeou guerras infindáveis, voltadas justamente a estabelecer quais seriam as exigências impostas em nome da vontade divina.

Não parecia que ganhamos muita coisa ao substituir a busca por uma excelência humana pela busca de uma excelência divina. A modernidade radicalizou Agostinho: não se buscava mais excelência alguma. Admite-se que os seres humanos são escravos dos seus desejos e nenhuma concepção moral nem religiosa conseguiria fazer as pessoas atuarem em desconformidade com os seus interesses. Para os modernos, a construção de uma ordem política não pode estar baseada em uma concepção de excelência individual (seja ética ou religiosa), que se mostra inatingível em larga escala.

Na impossibilidade de controlar os desejos humanos e educar cidadãos bons, restava-nos controlar o seu comportamento externo. No discurso cristão, pode-se pecar por atos, por palavras e por desejos. No discurso moderno, as crenças e os desejos são relegados ao campo do privado, a uma esfera íntima que não pode ser regulada e que, de fato, precisa ser protegida. Isso não quer dizer que a modernidade aboliu a crença nos valores eternos, nas verdades absolutas ou nos direitos naturais. Toda essa rede de conceitos usada para falar da ordem imanente do mundo se manteve, e os modernos se dedicaram com afinco a compreender essa estrutura imutável da realidade, seja na filosofia, seja nas ciências ou mesmo nas artes. Charles Baudelaire afirmou que metade da arte moderna é o transitório, o fugidio, o contingente, e a outra metade é o eterno e o imutável ("La modernité, c’est le transitoire, le fugitif, le contingent, la moitié de l’art, dont l’autre moitié est l’éternel et l’immuable"). (1853, p. 11)

A modernidade é barroca, dividida entre sua crença em uma realidade eterna, acessível unicamente pela razão, e sua crença de que os humanos são radicalmente limitados pelos seus sentidos e pelos seus desejos. Esse equilíbrio instável somente se viabiliza pela permanência de uma velha concepção, que acompanha vários de nós até hoje: a ideia de que os seres humanos são uma alma que habita um corpo. Enquanto corpo, habitamos o mundo empírico que conhecemos imperfeitamente por nossos sentidos. Enquanto alma, somos também parte de um mundo abstrato e espiritual, por meio do qual podemos conhecer as verdades do mundo e os valores da natureza.

Gregos e cristãos afirmavam, cada qual à sua maneira, a prevalência do espiritual sobre o corpóreo. Os modernos não fogem desse mesmo padrão: eles retomam a ideia grega de que a racionalidade poderia revelar os princípios do mundo, e buscam um conhecimento empírico capaz de revelar as estruturas metafísicas da realidade. O ápice dessa construção é o edifício moral kantiano, no qual se busca afirmar a racionalidade de certos princípios morais, mas no momento de explicar os motivos pelos quais somos obrigados a seguir esses princípios naturalmente racionais, a resposta é curiosamente arcaica: porque somos ao mesmo tempo alma e corpo e, assim, nossa alma tem a obrigação de seguir as diretrizes que decorrem de sua própria natureza intelectiva.

As narrativas modernas são construídas a partir dessa cisão entre alma e corpo, entre consciência e empiria, que possibilitam uma mediação paradoxal entre princípios metafísicos da natureza (que devem organizar nossas atividades deliberativas morais e políticas) e uma observação empírica da realidade (que deve constituir nosso conhecimento científico). Esse tipo de equilíbrio nunca nos rendeu teorias equilibradas, visto que elas terminam por naturalizar as percepções culturais, cristalizando preconceitos de uma cultura como se eles fossem parte da estrutura valorativa do mundo.

Esse é um tipo de cisão que tem profundas implicações no discurso sobre a natureza. Por um lado, os modernos confiaram na busca racional pelas estruturas objetivas do mundo, que não podiam decorrer de uma observação da natureza. Por outro lado, desenvolveu-se um discurso natural movido unicamente pelas observações empíricas, que se veio a chamar de ciência.

Antes da modernidade, adotava-se como parâmetro descritivo a noção aristotélica de que era possível explicar fenômenos naturais a partir de sua finalidade intrínseca (causa final) ou dos fenômenos que os desencadeavam (causa eficiente). Ocorre que a finalidade das coisas é como o desejo das pessoas: não se trata de um fenômeno observável, mas de um elemento que precisa ser inferido dos fatos e depende fundamentalmente da visão de mundo do observador. Numa sociedade complexa, não é possível o consenso sobre os desejos legítimos nem sobre a finalidade das coisas, motivo pelo qual é melhor deixar esse tipo de explicação para as narrativas privadas, de caráter mítico-religioso.

Assim como o direito moderno passou a regular somente a conduta humana (e não seus desejos íntimos), a ciência moderna passou a analisar simplesmente a ocorrência dos fatos (e não suas finalidades intrínsecas). A ciência moderna é construída pela pesquisa, pela observação cuidadosa dos fatos e pela elaboração de hipóteses explicativas que sistematizem as nossas percepções. Mas isso não quer dizer que os modernos desacreditavam da ordem natural do mundo! Eles apenas atribuíam o conhecimento dessa estrutura imanente a outras disciplinas, notadamente à filosofia e às matemáticas.

Ocorre que os modernos acreditavam na ordem imanente do mundo, mas também acreditavam que as pessoas tendiam a projetar na realidade seus desejos e suas crenças.

Em vez de apostar na estratégia antiga, de formar boas pessoas, as perspectivas modernas deram deu preferência à construção de abordagens impessoais, concentrada no desenvolvimento de metodologias que pudessem ser aplicadas por qualquer indivíduo, sem a necessidade de um especial discernimento. Não se tratava de buscar governantes excelentes nem filósofos comprometidos com a noção de bem, mas de construir estratégias capazes de gerar bons resultados, apesar de serem operadas por pessoas que valorizam o seu benefício pessoal acima de qualquer noção de bem ou de interesse coletivo.

Esse é um câmbio que foi sendo realizado paulatinamente e que se radicalizou no utilitarismo de Bentham em Mill, que avaliavam a moralidade de uma ação a partir de suas consequências, e não de suas causas. Mas a maioria dos modernos não estava disposta a seguir essa vertente puramente utilitária, que reduz a justiça a um cálculo de interesses. Continuava forte a ideia de que existem certos valores naturais e que, portanto, eles poderiam servir como base sólida para a apreciação moral. Essa crença em valores a serem revelados por uma reflexão racional fez com que a modernidade jurídica não produzisse discursos científicos. Os juristas modernos desenvolveram um saber particular, construídos a partir de uma sistematização dos conceitos de direito romano, que lhes ofereceu um sistema que podia ser operado por meio de raciocínios dedutivos.

Os juristas desenvolveram conceitos para qualificar os atos humanos e para decidir acerca de sua compatibilidade com os sistemas normativos concretos, e este saber tem a forma de uma dogmática: um saber técnico, que orienta a tomada de decisões, a partir de critérios cuja validade provém do fato de eles fazerem parte de uma cultura. Não é por acaso que esse saber dos juristas veio a adotar o velho nome latino de jurisprudência e que o conceito de Celso foi repetido por séculos, para qualificar o saber dos juristas como uma arte, uma techne, e não uma ciência.

A própria constituição dos cursos jurídicos, na idade média, constituiu uma afirmação da dignidade do caráter técnico do saber dos juristas. Dentro de um ambiente em que as instituições educacionais se dedicavam a ensinar conhecimentos filosóficos e as artes liberais, os estudantes de Bolonha contrataram professores para ensinar-lhes um ofício, por meio de um estudo cuidadoso do saber prático dos juristas.

A modernidade triunfante dos séculos XVIII e XIX foi acompanhada por uma radicalização da ideia de um conhecimento puramente científico, decorrente unicamente da experiência e de pesquisas realizadas por meio de abordagens rigorosas, que garantissem que o pesquisador interpretasse adequadamente seus dados, em vez de impor-lhes uma ordem preestabelecida por seu sistema de crenças.

O saber científico deve ser pura ciência, desprovida de uma prudência, de uma técnica decisória, de uma dogmática que precisa operar noções teleológicas como a finalidade da lei e que precisa multiplicar apreciações que não decorrem de observações rigorosas, como a determinação das vontades dos contratantes ou do dolo de um criminoso. O saber dos juristas não é observacional, não é indutivo, mas tradicional: são formas estabelecidas pelo uso, são estratégias validadas pela experiência, são conceitos extraídos de um sistema construído por via interpretativa, a partir do Corpus Juris Civilis.

Esse ideal de purificação foi manifestado especialmente por Auguste Comte, que diferenciou as abordagens metafísicas (baseadas em sistemas filosóficos, que faze referência a princípios morais, objetivos sociais e outros elementos extraídos de concepções culturalmente determinadas), das abordagens científicas, que ele chamou de positivas. Comte deixou claro que era possível fazer uma ciência empírica da sociedade (a sociologia), mas essa abordagem coloca o saber dos juristas estava ao lado das abordagens filosóficas e valorativas, das técnicas tradicionais, e não do rigoroso conhecimento observacional dos cientistas.

Uma das consequências filosóficas do positivismo foi demonstrar a inviabilidade de mantermos a distinção grega entre techne e phronesis, pois as abordagens modernas negam a possibilidade de um conhecimento rigoroso acerca de entidades metafísicas. Se os gregos exigiam dos políticos um conhecimento rigoroso do bem, os modernos afirmaram que a existência de múltiplos interesses inviabilizava a atuação política referida a um bem absoluto. Podemos atuar em nome das preferências políticas do eleitorado, em nome dos interesses comuns, em nome da promoção de certas pautas valorativas, mas torna-se muito difícil defender que as preferências valorativas de um indivíduo (ou de um grupo) são objetivamente válidas e, por isso, podem ser impostas pelo governo como resultado de um saber (e não de uma preferência).

Antes do positivismo comteano, a modernidade ficou no terreno ambíguo do iluminismo e de sua tentativa de acoplar a ideia de liberdade individual e de religiosidade privada com um direito natural universalmente válido e acessível pela razão. Para o positivismo, a razão não é capaz de "iluminar" o bem, mas apenas de iluminar os fatos, as relações de causalidade, as interações entre fenômenos empíricos.

O positivismo radicaliza a percepção de David Hume, para quem a racionalidade era meramente instrumental, sendo incapaz de nos orientar quanto aos valores. Até Hume, a modernidade permaneceu ligada à paradoxal ideia de que havia ciências empíricas (baseadas no desenvolvimento indutivo a partir de observações) e ciências racionais (baseadas na dedução operada a partir de verdades ou valores naturais, identificados pela razão). Hume rompeu essa dualidade afirmando o primado da empiria e da historicidade: todas as construções simbólicas seriam artificiais, decorrentes de nossas inclinações, de nossos desejos, e não de uma capacidade racional de observar o mundo e identificar os valores objetivos. A radical historicização, iniciada por Hume, foi uma ferida da qual os modernos tentaram se curar, mas que nunca conseguiram cicatrizar devidamente.

Kant foi um dos últimos filósofos a tentar acomodar uma visão racionalista com a tentativa de comprovar a validade objetiva de certos deveres morais. A frágil teoria kantiana dos direitos, com suas tentativas de justificar racionalmente os preconceitos de sua época, serve como forte argumento a favor da tese positivista de que uma abordagem científica do direito conduziria à sociologia, e não à dogmática e a suas técnicas decisórias.

O conhecimento dos juristas é mais parecido com a dos cozinheiros, que são capazes de realizar pratos deliciosos, sem que para isso precisem de um conhecimento profundo de química ou de física. Não importa o regime de crenças pelo qual os cozinheiros alcançam seus pratos: não importa se eles repetem procedimentos aprendidos, se eles acreditam atuar em transe divino, se eles creem em poderes mágicos de cada tempero.

Abandonada a ideia grega de que a razão conseguiria identificar o bem no mundo, não teríamos mais motivos para considerar que o saber jurídico (ou político) seja diferente dos demais saberes práticos, como a ginástica e a culinária. Ainda mais grave para a imagem própria dos juristas: trata-se de uma técnica ligada à aplicação prática de certos sistemas simbólicos, como a teologia e a filosofia. Não consigo imaginar um conceito de ciência do direito que abarque o saber dos juristas e não envolva também a admissão de uma ciência do tarô ou de uma ciência da astrologia.

Creio que Kelsen tampouco conseguia, tanto que ele tentou diferenciar claramente o que poderia ser uma ciência jurídica (ligada ao campo do conhecimento) e uma política jurídica (ligada ao exercício decisório). Essa dualidade entre racionalidade e política mostra as origens modernas de Kelsen, mas o resultado de suas reflexões é incompatível com a sensibilidade barroca dos modernos: seguindo Hume, Kelsen afirmou a impossibilidade de compatibilizar esses dois elementos. Para Kelsen, assim como para Wittgenstein, não é possível uma ciência vinculada obrigatoriamente ao bem nem é possível uma política vinculada à verdade. Em Kelsen, a modernidade mostra radicalmente o seu caráter paradoxal: seus desejos são incompatíveis e suas respostas não cessam de nos gerar uma mistura de pseudo-ciência com justificativas ideológicas de nossas preferências políticas.

Essa é uma crítica demolidora para a filosofia do direito de matriz moderna, mas é uma crítica que passa ao largo da prática jurídica, que nunca levou os filósofos a sério. De fato, o direito é uma atividade social que nunca se tornou propriamente moderna. A mitologia própria dos juristas nunca abandonou a ideia antiga de que a deliberação pode nos conduzir à verdade, o que faz com que a jurisprudência tenha adotado como paradigma o conhecimento medieval, com suas grandes sistematizações metafísicas, e não a ciência moderna. Os juristas modernos estão mais próximos de Tomás de Aquino do que de Descartes ou de Hobbes, especialmente porque eles continuaram sendo formados na velha tradição do trivium.

Esse foco nas capacidades argumentativas é uma das marcas do pensamento antigo contra o qual se voltou uma modernidade muito desconfiada acerca das potencialidades heurísticas da retórica. Para os modernos, o verdadeiro conhecimento não deveria ser justificado argumentativamente, mas demonstrado de maneira objetiva, de preferência matemática, a partir de uma observação exaustiva dos fatos. As habilidades argumentativas dos advogados e dos clérigos eram um risco para a ciência, na medida em que eram capazes de mobilizar os sentimentos das pessoas e convencê-las da veracidade de certas teses falsas. Na proteção da Verdade e do Bem, Platão combateu tanto os artistas como os sofistas, cujos discursos promoveriam uma visão distorcida do mundo. Um Platão contemporâneo denunciaria nossa era da pós-verdade, entremeada por fake news e por falsidades disseminadas em redes sociais nas quais a identidade emocional é mais convincente que um argumento logicamente elaborado.

Convencida que a opinião pública (tipicamente conservadora e pouco reflexiva) era um entrave para um conhecimento objetivo do mundo, a ciência moderna produziu discursos que não se apresentavam como estruturas argumentativas, mas como demonstrações cabais. A matematização do conhecimento parecia uma estratégia capaz de superar os limites que nos eram impostos pelas nossas linguagens e pela antiga educação, que tratava todos os temas como objeto de deliberação. A modernidade tentou estabelecer uma fronteira clara entre os campos da ética e da política (em que agimos por meio de uma deliberação orientada por argumentos) e o campo da ciência, em que deveríamos seguir apenas os caminhos sólidos da lógica e da matemática. Foi somente nos debates contemporâneos que os filósofos reinscreveram a ciência na linguagem e passaram a reconhecer que os cientistas não podem comprovar a existência de relações de causalidade e que a verdade científica se relaciona com a sua aceitação pelas pessoas habilitadas em um determinado campo.

Esse trânsito ocorreu de forma muito peculiar no direito. Nunca tivemos uma ciência jurídica desenvolvida, voltada a observar fatos empíricos. O que desenvolvemos no século XIX foi uma abordagem hermenêutica, centrada na interpretação de textos, a partir de cânones interpretativos que deveriam se aproximar dos métodos científicos, mas que nunca conseguiram realizar completamente esse intento. O desejo de ciência era um desejo pelo status de cientista, cuja adoção tem efeitos retóricos claros em termos de legitimidade da atuação judicial, especialmente no turbulento campo do controle de constitucionalidade. Os juristas nunca escaparam totalmente do trivium e sua atividade sempre foi permeada pela deliberação argumentativa. Todos os juristas práticos são exímios retóricos, conscientes da necessidade de produzir discursos alinhados com as concepções de seu auditório, com os cânones culturais estratificados, e também conscientes dos elementos extratextuais envolvidos em uma deliberação na qual os argumentos somente são ouvidos quando expostos por pessoas dotadas de marcadores culturais determinados: certos tipos de linguagem, de vestimentas, de gestos, de referências, de piadas.

Como a atividade jurídica é deliberativa, nunca escapamos do trivium, exceto quando caímos em um lugar ainda pior: um legalismo rasteiro, que reduziu várias faculdades de direito a locais de reprodução de textos legais, voltados à produção de um repertório de conhecimentos que somente é capaz de realizar com eficiência provas de múltipla escolha. Saber diferenciar textos legais vigentes de textos legais inventados pelos examinadores (e, nas últimas décadas, saber identificar interpretações judiciais dominantes e minoritárias) possibilita ser aprovado em um concurso público e no Exame de Ordem. Não deve causar espécie o fato de que, nas últimas décadas, o que vivemos foi um certo renascimento do trivium: a ideia de que as faculdades de direito são responsáveis não apenas pela memorização de repertórios de legislação (tornados obsoletos pelos avanços tecnológicos em termos de armazenamento e pesquisa de dados), mas também pela formação de habilidades hermenêuticas e retóricas que capacitem os estudantes a produzir textos técnicos de qualidade: petições, pareceres e sentenças.

Em muitos campos, constituiu-se uma divisão de trabalho na qual os pesquisadores realizam a produção de novos conhecimentos, enquanto os professores se encarregam de sua reprodução. No direito, essa divisão não existe porque há uma mistura de dois fenômenos: os textos ensinados não são produzidos pelos juristas (mas pelos legisladores e juízes) e porque os conhecimentos e os conhecimentos compartilhados não são produzidos por uma pesquisa observacional.

Os saberes reproduzidos nas faculdades de direito não são produzidos por pesquisas observacionais, mas por compilações didáticas dos conhecimentos sedimentados pelo uso e compartilhados pela comunidade dos juristas. Trata-se, portanto, de saberes organizados na forma de manuais, de instrumentos didáticos voltados a sua compreensão e divulgação, cujo prestígio decorre da posição de seus autores e do grau de aceitação que esses textos conseguem promover dentro da própria comunidade. Como a techne dos juristas envolve a produção retórica de textos que a comunidade dos juristas reconheça como persuasivos, não deve causar espanto que persista entre nós o ensino dogmático de textos canônicos, cumulados com uma tradição interpretativa e das habilidades do trivium.

7. Para além do "trivium"

Os cursos jurídicos têm como foco a formação de pessoas capacitadas para o exercício das profissões mais típicas do campo do direito (a magistratura e as várias espécies de advocacia), dedicando normalmente um tempo marginal para a formação de pesquisadores. O exercício dessas profissões tem como base a habilidade de produzir teses jurídicas, ou seja, posicionamentos devidamente justificados acerca dos direitos e deveres que as pessoas têm em determinadas situações. Como bem identificou Marcos Nobre, o exercício dessa habilidade se dá por meio da formulação de pareceres, ou seja, de opiniões fundamentadas e que têm por função convencer um determinado auditório acerca da correção de uma tese.

Ao longo de vários anos de formação profissional, os juristas aprendem a dominar um discurso dogmático que regula a produção social de tais pareceres. Aprendem a analisar os casos, a conhecer e interpretar as normas e os precedentes, a formular contratos, petições e sentenças que sejam percebidos pelos demais juristas como adequados. Um jurista competente é um técnico especializado na produção de pareceres adequados, sendo que o critério da adequação do parecer é retórico: um bom parecer é capaz de convencer o auditório a que se dirige, influenciando o comportamento dos outros atores envolvidos em um processo.

A academia jurídica é tradicionalmente um dos lugares em que o saber acerca da formulação de tais pareceres é reproduzido, o que leva a uma comunicação direta entre o prestígio acadêmico e o prestígio jurídico-profissional. O jurista que desempenha papel docente normalmente tem o seu prestígio profissional ampliado pelo reconhecimento de seu papel acadêmico. Os títulos acadêmicos normalmente são vistos como um signo de status profissional.

Um advogado que se apresenta como professor de uma universidade, ou como mestre em direito, tem o seu prestígio profissional reforçado. Em todos esses campos, o prestígio profissional é reforçado pelo desempenho de uma função acadêmica, que sugere uma capacidade profissional especialmente desenvolvida. Nesses campos, é natural que os profissionais se sintam estimulados a desempenhar uma função docente, que é vista como um signo de status. Essa peculiaridade faz com que seja bastante comum que profissionais reconhecidos no campo jurídico sejam também professores universitários e autores dos livros sobre o direito.

O mesmo não ocorre com um político que conclui um doutorado em ciência política, nem com um clérigo que se torna professor de sociologia da religião. Isso acontece porque, em campos mais ligados à ciência, o tipo de habilidade necessária ao exercício acadêmico é muito distante das capacidades ligadas ao exercício profissional. Um político de prestígio pode ter muitos votos e muita influência, mas não existe nenhuma expectativa de que ele seja versado em ciência política. Um sociólogo da religião pode ter um grande prestígio científico, e nenhum prestígio religioso. O discurso acadêmico dos cientistas, nesses casos e em outros, não se confunde com os discursos que o pesquisador estuda.

Já no direito, o mesmo tipo de discurso é desenvolvido tradicionalmente tanto pelos juristas acadêmicos como pelos operadores do direito: ambos produzem pareceres sobre os direitos que as pessoas têm. A função tradicional da academia jurídica é a de oferecer formação profissional, e essa formação é proporcionada normalmente por especialistas no exercício desse discurso, e não por cientistas que estudam os comportamentos dos juristas. Já na ciência política e na sociologia, tal como na física e na biologia, os cursos de bacharelado são voltados a formar pesquisadores.