1. O Tao do cérebro

O elemento da filosofia do direito com raízes mais antigas é a ideia de que existe uma ordem que subjaz ao mundo. Nossos sentidos nos mostram fenômenos concretos, mas nossa mente tende a perceber esses eventos como expressões particulares de certos padrões gerais de organização, o que nos faz buscar explicar os variados acontecimentos a partir de uma ordem natural, que determinaria o modo de ser de cada coisa, as maneiras como os eventos ocorrem e as formas pelas quais as sociedades se organizam.

Na tradição hinduísta, a organização imanente do mundo era chamada de Rta, palavra que significa “ordem cósmica” ou “ordem do universo” (Bloomfield, 1908, p. 12). Segundo Bloomfield, os fatos do mundo visível, especialmente aqueles que ocorrem periodicamente, são definidos por Rta: o lugar do sol no firmamento é definido por Rta, assim como a passagem das estações (1908, p. 126). No que toca às atividades humanas, os hinduístas chamavam de Dharma as ações que deveriam ser seguidas pelas pessoas para estarem de acordo com Rta (Sinha, 1993), o que evidencia que a ordem natural é percebida simultaneamente como cósmica (determinando o movimento dos astros e os ciclos da natureza) e (determinando os deveres de cada ser).

Na tradição chinesa, esse princípio geral de ordem era chamado de Tao, o caminho constituído pelo fluxo natural das coisas. Lao Tse ressalta desde o primeiro verso do Tao Te Ching a impossibilidade de os homens compreenderem completamente o Caminho porque o verdadeiro Tao está além da capacidade humana de colocar em palavras a realidade última das coisas. Os limites de nossa capacidade de fazer descrições linguísticas precisas são ressaltados pelo fato de Ken Knabb ter consolidado 175 traduções diferentes para o inglês do primeiro capítulo do Tao Te Ching, cujas diferenças entre si são notáveis (Knabb, 2022).

A intuição subjacente no conceito de Tao é a de que existe uma ordem fundamental no mundo, muito embora não consigamos determiná-la de forma exata, de tal forma que nos restaria buscar “traços do caminho nos padrões de eventos que ocorrem no mundo natural, no mundo social e no mundo interior da psique” (Cleary, 1993). Interessa-nos especialmente o fato de que o taoismo combina a convicção inabalável de que existe uma ordem cósmica, que abrangeria todas as dimensões da vida, com o reconhecimento de que essa ordem somente pode ser entendida de modo fragmentário e limitado.

A transversalidade da ideia de uma ordem universal sugere que temos uma tendência a observar fenômenos particulares como se eles fossem parte de uma ordem geral. Nossos cérebros não se limitam a perceber acontecimentos singulares e a armazená-los em nossas memórias: eles organizam essas percepções, agrupando-as em função de suas similaridades. Por exemplo, nós enxergamos muitas árvores, cada uma delas constituindo um objeto absolutamente singular. Ocorre que as percepções que formamos de cada uma delas têm uma série de pontos de convergência, cuja combinação permite a formulação de uma espécie de padrão-árvore.

Quando enxergamos um peixe, não vemos apenas um objeto singular, mas um animal aquático, que tipicamente não nos ataca, que pode ser pescado de determinadas formas e que nos serve de alimento. A visão do peixe pode desencadear uma série de reações, seja por parte de um humano, de um urso ou de um pássaro. Uma garça não precisa do conceito linguístico de peixe para pescar seu alimento: dados certos estímulos visuais, ela mergulhará e executará uma sequência de movimentos definidos em seu sistema nervoso. O padrão visual peixe desencadeia o padrão motor mergulho e pesca, e tudo isso pode ser explicado em termos de inputs e outputs neurais.

A mediação entre esses dois padrões é feita tipicamente por reações emocionais: fome, medo, desejo, nojo, etc. A combinação do padrão visual peixe com determinado tipo de cheiro pode desencadear o nojo que sentimos frente aos peixes apodrecidos, emoção esta que pode nos livrar de uma infecção bacteriana.

No cérebro de um tubarão, que tem uma visão bastante limitada, a percepção visual de padrão tartaruga pode desencadear um ataque que, em vez de culminar em um gosto prazeroso (que desencadearia uma reação emocional de recompensa), termine desencadeando uma sensação muito estranha, totalmente diversa do paladar ligado ao padrão tartaruga. Por vezes, trata-se de um surfista, cuja combinação com a prancha encaixou-se no vago padrão tartaruga, mas cujo gosto inesperado faz com que o tubarão abandone a presa, visto que sabores desagradáveis tendem a desencadear o mesmo nojo que teríamos de abocanhar um inseto.

O sistema nervoso opera por meio de sua capacidade de reagir à ocorrência de determinados padrões, sejam eles sensoriais (uma certa combinação estímulos decorrentes dos nossos sentidos) ou internos (certos padrões neurais inscritos em nosso sistema nervoso, especialmente em nossa memória). Essa é uma função tão central dos cérebros que Sparkes chegou a afirmar que o cérebro deve ser visto como uma pattern recogniton machine (1969).

Maturana e Varela nos advertem que todo esse conjunto de percepções, sensações e reações ocorre dentro do sistema tubarão. O tubarão nunca viu uma tartaruga no mar: seu sistema sensorial é irritado por um estímulo externo e reage de modo a estimular as células nervosas de uma determinada forma, sendo que a combinação desses estímulos é percebida como próxima de certo padrão neural (que chamamos aqui de padrão tartaruga), o que desencadeia reações emocionais e motoras que fazem com que o corpo do tubarão se mova de determinada forma.

Para um ser humano que observa de fora toda essa atividade, é plausível descrever a situação como: o tubarão viu o que achava que era uma tartaruga e decidiu atacar sua presa. Contudo, essa é uma descrição pouco fiel aos fatos que ocorreram, visto que o tubarão não desejou nada, não escolheu nada e não tinha qualquer objetivo. Desejar, decidir e ter finalidade são padrões linguísticos que ocorrem no cérebro do Homo sapiens que observa a situação, e se relacionam com a capacidade humana de descrever suas percepções em termos de uma linguagem abstrata.

Cérebros operam por meio do reconhecimento de padrões, mas tipicamente esses padrões não são linguísticos. O cérebro humano regula o nosso metabolismo por meio de reações inconscientes, que adaptam o funcionamento de nossos sistemas a uma série de variáveis ambientais percebidas por nosso sistema sensorial: temperatura, luminosidade, existência de alimentos no estômago, níveis de glicose no sangue. Quando o nível de gás carbônico em nosso sangue aumenta um pouco, desencadeia-se uma opressiva sensação de sufocamento que nos faz encerrar o mergulho e voltar à superfície. Costuma causar certo espanto o fato de não termos um sensor de presença de oxigênio, o que faz com que os mergulhadores que hiperventilam possam desmaiar por asfixia, e morrer afogados, antes que a sensação de sufocamento seja desencadeada.

Nosso sistema de detecção de oxigênio é praticamente inexistente e o de gás-carbônico nos oferece respostas eficientes, mas binárias: ou temos uma sensação de normalidade, ou de opressivo sufocamento. Em contraposição, nosso sistema visual é uma fonte inesgotável de estímulos excepcionalmente ricos.

Human eyes have around 100 million photoreceptors, each of which can pick up about ten visual events every second, so our eyes are effectively receiving a billion pieces of information each second. If you include the information pouring in from our other senses, that’s a staggering quantity of data for our brains to sift through every moment of our waking lives. (Bor, 2012)

Os órgãos de nosso sistema sensorial, especialmente os olhos e ouvidos, captam uma série de informações, que servem como inputs do nosso sistema nervoso central. Segundo Mattson, a função fundamental dos cérebros é “codificar e integrar informações adquiridas do ambiente por meio de inputs sensoriais, e então gerar respostas comportamentais adaptativas” (2014).

Essas respostas são as mais variadas: uma descarga de adrenalina, um retesamento de músculos, um aumento no ritmo respiratório. A percepção do padrão tartaruga não faz com que o tubarão diga a si próprio “eu vi uma tartaruga”, mas desencadeia os movimentos que interpretamos como o ataque de um predador a sua presa. O exercício de atividades complexas, como pescar ou fugir, exige uma atividade neural ampla e intensa. O cérebro de uma pessoa que dança forró precisa coordenar uma série de pequenos movimentos, que respondem ao ritmo da música que se ouve e a um conjunto imenso de fatores ambientais, como a percepção de como se movimenta o nosso par e de todas as pessoas que compartilham a pista de dança.

Toda atividade complexa envolve a ativação de uma série de circuitos neurais, combinando memórias, percepções, emoções e vários outros elementos que operam de forma simultânea. Embora esse tipo de comportamento somente possa ser explicado com base na combinação dessas várias capacidades, Mattson afirma que uma delas desempenha uma função central: o processamento superior de padrões, ou seja, uma capacidade avançada de gerar outputs baseados em nossas formas de processar os padrões gravados em nossas memórias (Mattson, 2014). A ausência de um sofisticado mecanismo de identificação de padrões impede tratar cada tipo de input de acordo com suas peculiaridades. Precisamos de uma enorme capacidade de identificar e processar padrões para conseguirmos articular nossos vários circuitos neurais e suas formas particulares de processar dados visuais, auditivos, linguísticos e emocionais.

Os exemplos da dança e da pesca nos servem para ressaltar que, embora os filósofos costumem pensar no cérebro em termos de sua capacidade de reter e processar informações, não devemos perder de vista que os sistemas nervosos dos animais estão ligados primordialmente à ação, e não ao conhecimento. O cérebro uma parte de nós que está envolvida na definição do funcionamento de nossos corpos, a partir da complexa interação entre nosso sistema nervoso e o ambiente que nos circunda. O processamento de informações não é um fim em si mesmo, mas é uma forma de regular nosso metabolismo e de definir nossos comportamentos.

Um ser vivo bem acoplado ao ambiente não é aquele que consegue criar uma imagem perfeita e precisa dos elementos que o circundam, mas um organismo capaz de agir de modo adaptado, no sentido específico de que o comportamento individual permite o estabelecimento de interações que permitam a sobrevivência do organismo. Essa integração entre o indivíduo e o meio circundante é o que Maturana e Varela (1995) chamaram de acoplamento estrutural: um certo acoplamento entre a estrutura do sistema e as condições ambientais, que viabilizam que o sistema continue a executar os comportamentos que lhe são próprios.

Um organismo que se mantém acoplado ao ambiente pode continuar vivo, sendo que a perda do acoplamento leva à morte, por uma incompatibilidade entre o indivíduo e o ambiente. Um cérebro que opere com padrões vagos pode não diferenciar tartarugas de surfistas ou pode não perceber os sinais de que um peixe começou a entrar em decomposição. Essa falta de precisão pode gerar um desacoplamento, decorrente de reações orgânicas que conduzem ao colapso do sistema vivo. Além disso, um sistema vivo muito estático pode perder o acoplamento em virtude de alterações ambientais rápidas, que acarretem mudanças na temperatura, na acidez ou na disponibilidade de nutrientes. Organismos inseridos em um contexto que se modifica em ritmos intensos somente podem manter o seu acoplamento quando são capazes de uma plasticidade comportamental ampla, que viabiliza sua adaptação às variações ambientais. No caso dos animais, essa plasticidade decorre do fato de que os sistemas nervosos permitem que o organismo adote comportamentos diversos, a partir das interações entre o indivíduo e o ambiente.

A capacidade de transformar os padrões existentes em nossos cérebros, a partir de nossas novas experiências, possibilita a alteração constante da estrutura do próprio sistema nervoso, o que permite um ajuste fino do nosso acoplamento estrutural, a partir do estabelecimento de novas sinapses, que mudam as formas pelas quais o cérebro reage a estímulos externos e internos. Chamamos de aprendizado essa capacidade de constante transformação, uma habilidade que não é exclusiva dos Homo sapiens, mas que é especialmente intensa em nossa espécie em virtude do peculiar desenvolvimento de nossas capacidades linguísticas.

A linguagem enriquece imensamente nosso repertório de padrões porque nos permite formular explicitamente novas categorias, capazes de diferenciar os vários tipos de peixes (que serão pescados e preparados de formas diversas), de árvores (cuja madeira terá diferentes utilidades) ou de formas de governo. Ao mesmo tempo, o desenvolvimento da linguagem implica envolve um custo evolutivo muito alto, pois precisamos ter um cérebro com córtex amplo, que consome quantidades imensas de energia. Como indica Nicolelis, apesar de corresponder apenas a 2% do nosso peso, o cérebro humano é cerca de 9 vezes maior do que o que seria esperado um mamífero com nossas dimensões, o que faz com que ele consuma cerca de 20% de toda energia que obtemos de nossos alimentos.

Esse alto custo energético viabilizou a plasticidade comportamental nos tornou aptos a ocupar nichos ecológicos muito variados, mas isso não é garantia de sucesso evolutivo (ou seja, sobrevivência da espécie) porque é possível que, em cada um dos ambientes que habitássemos, houvesse animais adaptados a sobreviver com um uso energético mais eficiente. Os tubarões, por exemplo, são animais com baixa plasticidade comportamental (ou seja, aprendem pouco), mas extremamente adaptados ao ambiente que eles habitam. Eles têm sistemas sensoriais bastante complexos, que podem operar de forma eficaz em ambientes escuros (acoplando um olfato apuradíssimo a órgãos de detecção de atividades elétricas), cuja interação com o ambiente gera inputs muito ricos. Entretanto, os padrões de reação a esses estímulos são pouco flexíveis.

Os seres humanos, tal como os tubarões, também têm um sistema sensorial muito complexo (centrado na visão e na audição), cuja irritação em contato com o ambiente produz um conjunto imenso de inputs, a serem processados pelo cérebro. De fato, tanto os humanos como os tubarões têm órgãos sensoriais que produzem uma quantidade de informação muito maior do que aquela que o cérebro consegue armazenar e processar. Essa combinação de riqueza sensorial com capacidades cognitivas limitadas faz com que haja um constante desequilíbrio entre a grande quantidade de inputs que inundam nosso cérebro e nossa restrita capacidade de processar cada um desses elementos em tempo hábil para eles poderem influenciar nossos comportamentos (Bor, 2012).

No caso dos humanos, essa sobrecarga é radicalizada pelo fato de que os circuitos neurais ativados pelos estímulos sensoriais desencadeiam atividades cerebrais que produzem uma série de inputs internos ao sistema nervoso: memórias, emoções e pensamentos que afloram durante as atividades que praticamos e que também precisam ser processados.

A realização de atividades complexas, como dançar, caçar ou cuidar dos filhos, exige que o cérebro humano processe uma multiplicidade de inputs que são gerados tanto pelos órgãos sensoriais, quanto pela própria atividade cerebral, em uma complexa reação em cadeia: a ativação de memórias desperta emoções que desencadeiam respostas metabólicas que alteram o estado do corpo e, com isso, modificam as formas de percepção e processamento dos inputs neuronais.

A combinação desses elementos indica que o desafio envolvido na dança ou na caça não decorre de uma falta de informações sobre o ambiente que nos cerca, mas de um excesso de informações a serem processadas por nosso sistema nervoso. Uma das formas pelas quais o cérebro lida com esse descompasso é a utilização de mecanismos inconscientes de filtragem, que determinam os tipos de processamento que serão utilizados com relação a esses inputs. Vários desses estímulos são processados apenas em estruturas neurais ancestrais, que compartilhamos com vários outros animais, e que realizam o monitoramento dos estados do corpo, as reações metabólicas, a operação do sistema digestivo, a secreção de hormônios. Somente alguns desses estímulos são também processados no córtex pré-frontal, que opera boa parte de capacidades linguísticas e as estruturas da consciência ligadas à tomada de decisão.

Embora seja tentadora a concepção modular de cérebro, em que cada região desempenha uma função especializada, as observações empíricas indicam que os cérebros humanos e de outros animais têm uma forma descentralizada de processamento, que envolve a ativação conjunta de circuitos neurais distribuídos em várias áreas do cérebro. Nas palavras de Miguel Nicolelis, o sistema nervoso segue o princípio do processamento distribuído, pois “todas as funções e todos os comportamentos gerados pelos cérebros de animais complexos, como o nosso, dependem do trabalho coordenado de vastas populações de neurônios, distribuídas por múltiplas regiões do sistema nervoso central” (Nicolelis, 2020).

Pesquisas recentes indicam que nossas atividades conscientes envolvem processamento cortical mais distribuída, enquanto a percepção sensorial primária ocorre de modo mais localizado (Anastassiou & Shai, 2016). Essa é uma observação compatível com o fato de que o córtex cerebral dos mamíferos é uma estrutura que foi desenvolvida há cerca de 300 milhões de anos e que opera de forma interconectada com estruturas neurais mais antigos, como o cerebelo (que compartilhamos com dinossauros e peixes e surgiu há cerca de 500 milhões de anos) e o hipotálamo (uma das primeiras estruturas neurais a se formar, há cerca de 700 milhões de anos, e que compartilhamos com insetos e estrelas-do-mar).

Nessa escala de centenas de milhões de anos, o cérebro do Homo sapiens se consolidou há meros 250 mil anos, quando o córtex passou a representar 80% do volume cerebral, proporção bem maior do que os 50% que em média têm os demais primatas (Nicolelis, 2020). Se a história do sistema nervoso fosse um ano, nosso cérebro somente teria aparecido nas últimas três horas de dezembro, tornando razoável a hipótese de que a operação cortical permite um comportamento consciente que exige uma interconexão com todas as estruturas anteriores, o que parece incompatível com a ideia de modularidade cerebral.

Apesar disso, especialmente no que toca às atividades neurais que têm origens mais antigas, não podemos perder de vista que certos circuitos estão especialmente ligados a determinadas reações orgânicas. Por exemplo, a amídala direita é intensamente ativada por imagens associadas a emoções desagradáveis e algumas partes do córtex pré-frontal são significativamente ativadas em situação de felicidade e desativadas em quadros de tristeza (Damásio, 2004). Mesmo que exista esse tipo de concentração, não devemos tratar essas áreas como módulos especializados, pois elas são parte de uma multiplicidade de circuitos ligados em rede, cuja operação conjunta determina a imensa plasticidade comportamental de organismos tão complexos como mamíferos e aves.

O sistema nervoso é dotado de filtros que ativam ou desativam redes neurais operam como se realizássemos uma seleção das informações mais relevantes, a serem processadas no nível consciente, que envolve as tomadas intencionais de decisão. Como temos uma forte tendência a antropomorfizar o funcionamento do cérebro, não é demasiado ressaltar que nossas redes neurais não operam por meio da manipulação de uma linguagem abstrata e, portanto, elas não são capazes de realizar uma avaliação desses inputs em termos de sua importância. Relevância, importância e urgência são apreciações valorativas abstratas, que somente podem operar a partir de uma operação simbólica que não é compatível com uma descrição objetiva da operação do sistema nervoso.

Tratar o funcionamento do cérebro como um mecanismo voltado a tomar decisões é como analisar o ataque do tubarão como uma atividade intencional voltada a capturar uma presa: trata-se de uma descrição externa, que trata uma atividade mecânica como se fosse intencional e valorativa. Os mecanismos que operam nessa filtragem não são de ordem simbólica, pois se relacionam com a física e a química cerebrais: a seleção dos inputs semelhantes a inputs anteriores, contidos na memória, cuja ativação desencadeia reações emocionais intensas e sequências de alterações metabólicas e comportamentais.

António Damásio nos oferece algumas chaves para compreender como esse tipo de processamento permite o reconhecimento e processamento de padrões: nossa atividade cerebral implica a construção do que podemos chamar metaforicamente de imagens mentais, e que fisicamente correspondem a padrões de conexão neural. O cérebro recebe inputs tanto dos órgãos sensoriais que interagem com o ambiente (como a visão e o olfato), dos órgãos sensoriais que monitoram o próprio corpo, e constrói imagens que não podem corresponder exatamente aos objetos monitorados.

A imagem construída não é uma réplica de um objeto externo, mas é uma construção puramente interna do sistema nervoso, decorrente das formas pelas quais ele processa os inputs decorrentes da interação física entre um objeto particular e as estruturas sensoriais do nosso corpo.

[A]s imagens de que temos experiência são construções provocadas por um objeto, e não imagens em espelho desse objeto. Não há, que eu saiba, nenhuma imagem do objeto transferida opticamente da retina para o córtex visual. A óptica para na retina. Da retina para diante ocorrem transformações físicas em diversas estruturas nervosas a caminho dos córtices visuais, mas já não se trata de transformações ópticas.

Essa descrição indica que o cérebro codifica, à sua própria maneira, os conjuntos de informações fornecidos pelos nossos órgãos sensoriais. Tal codificação não gera informações abstratas, mas conduz a que os neurônios de nossos cérebros estabeleçam certos tipos de conexão, criando novas sinapses e reforçando as que existem. Cada um de nossos neurônios pode formar milhares de sinapses, que são pontos de interconexão com outros neurônios, cuja interconexão forma uma espécie de circuito. A fisiologia dos neurônios permite a movimentação de íons (átomos com carga elétrica) ao longo de sua membrana, especialmente de Na+, K+ e Ca2+, o que gera descargas elétricas que conseguimos mensurar externamente, o que nos permite identificar com certa precisão as áreas cerebrais que estão em atividade mais intensa, em dado momento.

Nossa intuição normalmente opera com a ideia de que o cérebro gera representações mentais dos objetos observados. Por mais que essa seja uma metáfora que facilita a descrição da operação cerebral, é preciso reconhecer que ela não passa de uma figura de linguagem. Em um nível físico-químico, as pesquisas atuais apontam que a interação entre percepção e comportamento envolve uma particularidade do funcionamento dos neurônios do córtex cerebral, que opera com um alto grau de retroalimentação (feedback).

Dos 86 bilhões de neurônios que compõem o cérebro humano, cerca de 16 bilhões se localizam no córtex, uma região mais ampla e menos densa. A maior parte de nossos neurônios está localizada em estruturas mais antigas, como o cerebelo, que comprime 69 bilhões de neurônios em 10% da massa cerebral, o que resulta em um aglomerado extremamente denso, responsável pelo nosso controle motor (Nicolelis, 2020). Apesar de conter menos de 20% de nossos neurônios, a forma específica de algumas células nervosas contidas no córtex é responsável pelo processamento cerebral envolvido em nossas capacidades linguísticas e decisões conscientes.

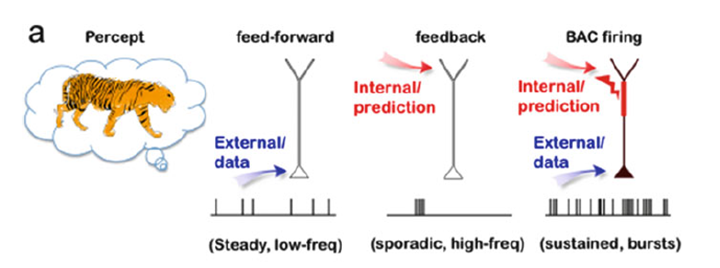

Parte de nosso sistema nervoso recebe estímulos ambientais e os processa em modo feed-forward: os inputs são processados e geram outputs que são diretamente enviados para o sistema motor. Esse tipo de processamento está ligado especialmente a nossas funções metabólicas, que reagem de modo relativamente padronizado aos estímulos sensoriais, tanto ambientais quanto aquelas produzidos pelo sistema somatossensorial (que monitora o que ocorre dentro do nosso corpo). Por exemplo, temos circuitos no tálamo que identificam imagens de serpentes, desencadeando respostas corporais antes mesmo que a pessoa se torne consciente da presença do animal (Van Le et al., 2013).

Já a nossa cognição consciente opera de outra forma, tendo em vista que o córtex tem estruturas que recebem diretamente os estímulos ambientais e as combina com os outputs que esses mesmos estímulos desencadeiam em outros circuitos neurais, ligados especialmente às emoções, à percepção auditiva e à memória, por exemplo. Quando esses circuitos mais especializados processam o input determinado por estímulos ambientais, eles não enviam outputs diretamente para o sistema motor (o que seria um processamento feed-forward), mas encaminham estímulos para o córtex, onde há neurônios que têm dois grupos de receptores (dendritos), sendo um deles ligado ao sistema sensorial e outro ligado a demais circuitos cerebrais.

Essa peculiaridade faz com que, no córtex, sejam combinados estímulos ambientais com uma série de estímulos intrínsecos do cérebro, que operam em feedback: boa parte dos inputs processados no córtex não vem do ambiente, mas de uma retroalimentação por meio da qual o cérebro processa estímulos gerados por sua própria dinâmica interna. Como explica Larkum, o córtex opera por meio de uma complexa interação entre informações fornecidas pelos nossos órgãos sensoriais e um rico conjunto de estímulos intrínsecos, decorrentes dos modos como nossos vários circuitos neurais são ativados e, com isso, enviam estímulos que atuam como input para o córtex realizar as atividades conscientes (Larkum, 2013).

Essa complexa integração de múltiplos sistemas, gerando respostas metabólicas e comportamentais adaptadas ao ambiente, não decorre de uma capacidade mágica. Tampouco se trada do resultado de operações simbólicas, por meio das quais o corpo atribui sentidos abstratos às nossas percepções, classificando-as como desejáveis, perigosas ou improváveis. Trata-se de um processamento que é realizado em decorrência do fato de que nossos bilhões de neurônios estão interligados por trilhões de sinapses e formam um sistema capaz de oferecer respostas metabólicas e motoras que permitem uma interação adequada do organismo com o seu ambiente.

Para compreender a mecânica desse processo, é preciso entender o modo como os neurônios interagem, o que faremos por meio de uma análise de como se opera o processamento consciente de uma percepção visual. Os estímulos produzidos por nossos 100.000 receptores visuais são conduzidos dos olhos para o cérebro, mas isso não opera como se um cabo de rede levasse informação que seria processada em um processador (como nos computadores), porque cada neurônio é parte do próprio processador (que é o cérebro como um todo). Isso decorre do fato de que o neurônio não é um fio que transmite energia elétrica, pois cada um deles opera como uma espécie de filtro, que recebe os estímulos enviados pelos sensores ou neurônios que estão ligados a eles, mas somente envia inputs a outras células quando o acúmulo de estímulos excitatórios recebidos chega a determinado limiar.

Embora os neurônios funcionem internamente a partir de uma rica atividade eletromagnética, a interação entre eles é operada por meio de trocas químicas, em que os terminais de um neurônio liberam moléculas neurotransmissoras, que são captadas por receptores contidos nos dendritos das células com as quais eles se ligam por meio das sinapses. Nossa cognição está ligada ao modo específico pelo qual os neurônios são capazes de se influenciar mutuamente, gerando reações em cadeia que podem conduzir a outputs que determinam as transformações internas do organismo que interpretamos como comportamentos, pensamentos ou metabolismo.

Não cabe fazer aqui uma descrição exaustiva desse mecanismo, mas é importante ter uma visão geral do funcionamento de tal sistema, para compreender o modo como o neurônio age como um seletor. A descrição mais didática que encontrei desse fenômeno foi um vídeo produzido pela plataforma Osmosis.org, chamado Neuron action potential (Osmosis, 2016), cujas animações propiciam uma compreensão visual dos fenômenos ligados à atividade elétrica dos neurônios.

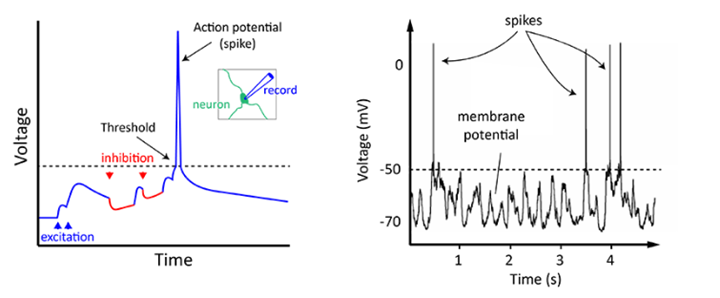

Cada neurônio é uma célula que tem milhares de receptores de inputs (chamados dendritos) e emissores de outputs (os terminais do axônio). Ele funciona como uma bateria elétrica carregada de energia, pois o interior da célula é mais negativo que o meio circundante em aproximadamente -70 mV. A operação de cada neurônio é determinada pela forma como sua membrana controla a troca de íons com o meio circundante: quando ela permite a entrada de íons positivos, atraídos pela energia negativa do interior da célula, a diferença de potencial vai diminuindo gradualmente, até chegar ao limiar (treshold) de -50 mV, cujo alcance desencadeia uma espécie de descarga por meio da qual todo o potencial elétrico é canalizado pelo axônio e determina a liberação dos neurotransmissores que estimularão os dendritos dos neurônios que estão ligados a seus terminais. Findo esse processo, a membrana se abre novamente ao ambiente e restabelece a diferença de potencial entre o interior e o exterior e possibilita a acumulação da energia que permitirá a recepção de novos estímulos.

Os neurotransmissores que desencadeiam o ingresso de íons positivos (como o glutamato) são chamados de excitativos, pois eles impelem o neurônio rumo ao limiar de -50 mV, que envia impulsos a outras sinapses. Porém, há também neurotransmissores inibidores (como o GABA), que determinam o ingresso de íons negativos, ou a expulsão de íons positivos, deslocando a diferença de potencial rumo aos -70 mV da situação de repouso.

O gráfico abaixo indica que essa combinação de impulsos de inibição e de excitação resulta tipicamente em que a célula permaneça algum tempo sem emitir descargas que ativarão novos neurônios, sendo que os pulsos são relativamente espaçados. Cada pulso é chamado de spike porque, nas medições do comportamento elétrico de uma célula, essas descargas são indicadas por uma espécie de pico (spike) de atividade, na qual o potencial elétrico é rapidamente reduzido a zero e depois desce novamente abaixo do limiar de -50 mV.

Quando ocorre um spike, a energia negativa é conduzida pelo axônio até os seus terminais, onde esse pico de energia desencadeia a liberação de moléculas neurotransmissoras. Os terminais do axônio estão conectados aos dendritos de outros neurônios, sendo que essa ligação se chama sinapse. Quando o axônio libera um neurotransmissor excitatório ou inibitório, que atravessa o pequeno espaço entre os dois neurônios é captado por receptores do dendrito.

Embora as reações de cada sinapse determinem uma troca de íons relativamente pequena, o fato cada neurônio ter milhares de dendritos permite que a estimulação simultânea e de vários deles venha a gerar o spike. Larkum e outros indicam, por exemplo, que a ativação de um neurônio piramidal do córtex pode decorrer da estimulação de cerca de 120 sinapses, correspondentes a cerca de 3% do total de dendritos do neurônio (Larkum et al., 2009). Múltiplos estímulos convergentes podem gerar no córtex rajadas de spikes, nas quais certas redes neurais se estimulem intensamente vários outros circuitos.

Uma vez compreendida essa dinâmica, será possível entender melhor a função dos neurônios que compõem o córtex, chamados de piramidais: trata-se de neurônios que têm dois conjuntos diferentes de dendritos: os basais, mas próximos do corpo da célula, e os apicais, que ficam em regiões mais distantes. Os dendritos basais são tipicamente ligados aos circuitos que conduzem informações sensoriais, captadas constantemente, e que resultam em pikes que seguem um ritmo regular e relativamente espaçado. Por estarem mais próximos do axônio e desempenharem função excitatória, eles têm uma grande influência na geração de spikes. Já os dendritos da região apical ficam em um tufo mais distante, estando ligados especialmente a outros circuitos cerebrais, especialmente a interneurônios com função inibidora (Larkum, 2013).

Como os dendritos apicais não respondem ao fluxo constante das informações sensoriais, mas aos pikes de outros circuitos cerebrais, decorrentes da atividade interna do cérebro, eles operam em feedback. Essa combinação faz com que os estímulos sensoriais que ativam os dendritos basais sejam combinados com os estímulos intrínsecos que estimulam os dendritos apicais, em um complexo jogo de excitação e inibição, que produz os outputs ligados a nossa atividade cognitiva.

No caso de um estímulo ambiental que desencadeie vários circuitos internos (como a visão de um predador ou de uma pessoa que desejamos), a quantidade de neurotransmissores excitativos recebidos pelos dendritos apicais pode ser tamanha que a sua combinação com as informações sensoriais gere sequências de rajadas (bursts) de pikes, chamados de BAC, que por sua vez ativarão vários outros circuitos, cujos outputs alimentarão novamente o córtex (Larkum, 2013; Anastassiou & Shai, 2016). O fato de que o feedback retroalimenta o sistema gera relações circulares, em que o cérebro se autoestimula e processa os resultados de seu próprio processamento, em uma atividade frenética que justifica plenamente Nicolelis caracterizá-la como uma tempestade eletromagnética (Nicolelis, 2020).

Esse desvio pela fisiologia nos serve para indicar que, quando falamos de imagens cerebrais, utilizamos metáforas visuais para descrever um mecanismo neural que não tem caráter representativo. A estrutura dos circuitos neurais tem uma configuração específica, que gera uma interação entre impulsos de excitação e inibição, de tal forma que o funcionamento de nossos sistemas orgânicos depende dos resultados do equilíbrio complexo e dinâmico desses influxos.

Nessa rede, cada estímulo pode ativar circuitos neurais que estão conectados com vários outros e determinam reações emocionais, memórias visuais, lembranças tácteis e vários outros elementos que podem ser mobilizados em feedback. Essa complexa relação entre estímulos ambientais e intrínsecos faz com que o resultado final das interações corticais se torne imprevisível, dado que a ocorrência de pikes nos neurônios piramidais do córtex não depende apenas de uma combinação de muitos estímulos, mas de impulsos que operam de forma circular e recursiva.

Os múltiplos e interligados caminhos seguidos por cada um desses inputs (internos ou externos) fazem com que seja impossível prever com exatidão quais serão os resultados de nossa cognição, em termos de significados linguísticos, de memórias acionadas e de sentimentos provocados. Um cheiro pode se associar a uma memória de infância. Uma música que nos lembra de uma festa que se passou décadas atrás, na qual fomos muito felizes. Uma frase sobre o tempo pode desencadear um sentimento de tristeza que não conseguimos saber de onde vem.

Descrever a atividade consciente por meio da tentativa de identificar reações de causa e efeito não parece um projeto factível, visto que a tentativa de prever a atividade cerebral precisaria partir de um certo ponto inercial, a partir do qual pudesse ser calculada a interferência de um novo input. Ocorre, porém, que nosso cérebro tem uma atividade intrínseca bastante intensa, na qual vários circuitos interagem entre si, desencadeando fluxos que dependem basicamente da conformação interna de nossas sinapses, como aquelas que determinam nossa memória ou que operam as reações que interpretamos como a nossa consciência.

Como indica Nicolelis, “em qualquer momento, o estado global do cérebro determina como ele vai responder a um estímulo sensorial do mundo exterior” (2020). Quando recebemos um input ambiental, ele ingressa em um cérebro que já estava em uma atividade dinâmica, de tal forma que as sinapses ativadas dependerão de nossas emoções, de nossas reflexões, de nossas memórias. Não existe o puro processamento do estímulo ambiental, pois não existe nem o estímulo puro nem existe o processador em estado inerte.

A existência dessas múltiplas conexões faz com que seja muito difícil apreender o funcionamento neural a partir do conceito de causalidade, visto que não é possível utilizar o ceteris paribus que supomos a cada vez que tentamos isolar uma relação de causa e efeito entre dois elementos que interagem de uma forma específica, desde que todos os outros elementos estejam parados. Como sintetiza Buzsáki:

The concept of causation is especially problematic in self-organized systems with amplifying-damping feedback loops, such as the brain. Causes in such systems are often circular or multidirectional; events are not caused but emerge from the interaction of multiple elements. (Buzsáki, 2019)

O fato de que a atividade cerebral não possa ser pensada a partir de critérios determinísticos (em que um mesmo input acarretaria um mesmo output) não significa que ela não possa ser compreendida. Significa apenas que os padrões que emergem do funcionamento cerebral devem ser reconhecidos como aleatórios. Mas ser aleatório não significa ser imprevisível, dado que o nosso conhecimento do cérebro permite identificar que certos outputs são mais ou menos prováveis. Esse é o reino da estatística, que analisa os graus de probabilidade de fenômenos aleatórios. O estudo do cérebro pode revelar padrões nos outputs de nosso sistema nervoso, sendo que esses padrões serão estatísticos (medidos em termos de probabilidades) e não determinísticos (completamente previsíveis).

Esse caráter aleatório de nosso funcionamento cerebral faz com que os comportamentos dos animais nunca seja completamente previsível, mas que siga padrões gerais que podem ser identificados em termos probabilísticos. Essa é uma observação filosoficamente relevante porque é nessa imprevisibilidade que resta nossa liberdade: há elementos variados que podem impactar em nossas decisões, de tal forma que nosso processamento consciente nunca pode ser reduzido à repetição inevitável de certas reações determinadas por nossa herança genética.

Por outro lado, ele ressalta a relevância que têm para nossa sobrevivência a capacidade que nossos cérebros têm de reconhecer padrões e de reagir a eles. A capacidade de produzir circuitos neurais que respondam de maneira previsível a certos estímulos está na base da vida: produzir sistemas relativamente plásticos, capazes de repetir padrões selecionados geneticamente (e que operam fora do rico feedback de nosso córtex cerebral) e de produzir comportamentos novos, capazes de alterar nossa relação com um ambiente mutável (e, com isso, de sobreviver à constante transformação dos ambientes em que estamos inseridos).

Boa parte do funcionamento dos nossos corpos não é determinado pelos circuitos retroalimentados do córtex, mas pelo processamento feed-forward das informações produzidas tanto por nossos órgãos sensoriais quanto pelo constante monitoramento que o cérebro faz de nosso próprio corpo. A operação inconsciente do cérebro se dá por meio dessas estruturas intrínsecas de monitoramento, que permitem o metabolismo dos animais, que não operam em feedback, mas que são influenciados pelas condições do organismo, especialmente pelos vários estados emocionais.

Uma forma metafórica de falar desse sistema de monitoramento é dizer que ele produz constantemente imagens do corpo, que podem ser comparadas com os padrões armazenados em nosso cérebro. Note que aqui voltamos de uma explicação físico-química (de estímulos elétricos em feedback) para uma metáfora cognitiva (falando em termos de padrões e imagens armazenados), o que se justifica porque essa estrutura metafórica permite falarmos dos resultados das operações cerebrais, no nível do que percebemos como nossa cognição, a partir de um repertório de imagens que fazem sentido em nosso horizonte de compreensão.

Mesmo que retomemos essas imagens, não podemos perder de vista que o cérebro não opera por meio de uma representação que espelha o mundo. Aquilo que chamamos aqui de padrões indica que o cérebro produz “a simplified, customized model of the world by encoding the relationships of events to each other” (Buzsáki, 2019). Não existe uma passagem da percepção a uma representação, para depois processar imagens e gerar ações. Os inputs externos e intrínsecos desencadeiam reações que geram outputs que determinam reações corpóreas, sem passar por um estágio representativo intermediário.

Seria equivocado dizer que, quando um motorista pressiona o acelerador, o carro compreende isso como um comando de acelerar e que, em consequência, ele injeta mais combustível nos pistões. Pressionar o acelerador determina uma reação da máquina-carro, sem qualquer estágio representacional, que deve ser evitado nas descrições do funcionamento tanto de automóveis quanto dos cérebros. Por isso, devemos compreender os outputs do cérebro como resultados mecânicos de sua própria estrutura, que determina que certos inputs elétricos terão como reação físico-química determinados estímulos que alteram a conformação do organismo.

O cérebro pode ser compreendido também como uma máquina, sendo totalmente dispensável entendê-lo como um elemento mágico, como manifestação de um espírito ou como algo diverso do resultado de uma complexa interação físico-química. Mas a máquina-cérebro é muito diferente da máquina-computador, pois eles trabalham com arquiteturas de processamento diversas. Nossos computadores são máquinas que operam com um sistema de símbolos predefinido e que os operam de forma também predefinida. Conhecer o modo como um computador processa inputs permite que um programador crie instruções que façam com que o processamento da máquina gere determinados resultados que o programador considera desejável.

Quando a máquina-computador entra em funcionamento, seu estado é transformado e é possível que o mesmo input gere diferentes resultados. O resultado de duas buscas pelo mesmo argumento (“neurociência”, por exemplo) no Google pode gerar resultados diferentes, na medida em que o navegador leva em conta o histórico de pesquisas anteriores e de páginas visitadas. Todavia, é sempre possível um retorno ao estado inicial, pois a operação do sistema não modifica a própria estrutura do computador, somente a organização efetiva dos seus elementos (como as informações gravadas na memória).

No cérebro, é impossível esse retorno ao estado inicial porque a sua arquitetura de processamento é feita por meio de alterações estruturais nas redes de neurônios: novas sinapses são criadas, reforçadas ou desfeitas. Quanto mais um neurônio é ativado, mais se reforçam as suas sinapses, de tal forma que cada operação do sistema altera discretamente a estrutura do nosso processador. Parafraseando Heráclito, não se sente duas vezes com o mesmo cérebro, pois a atividade de sentir altera as nossas estruturas cerebrais de modo definitivo. No caso do cérebro, não existe uma combinação entre software e hardware: somente existe o hardware, que é modificado por meio das operações do sistema e que, por isso, não pode executar diferentes programas.

O estado global do cérebro determina como ele vai responder aos estímulos ambientais (Nicolelis, 2020), mas o caráter dinâmico desse sistema faz com que nunca sejamos capazes de identificar em nosso córtex um estado origina, que poderia ser recomposto por uma “reformatação” do hardware. Essa é a condição de nossa vida, que se desenvolve no tempo de forma irremediável, embutindo informações na nossa massa orgânica por meio de um processo irreversível de dissipação de energia (Nicolelis, 2020).

A constante interação entre os estímulos ambientais e os estímulos intrínsecos promove uma harmonização entre eles, de tal modo que a estrutura cerebral se adapta aos padrões de impulsos que são gerados por nossos órgãos sensoriais. Para alguém que mora em uma fazenda, podem ser insones as primeiras noites no centro de uma cidade, com seus sons de carros freando, sirenes de ambulâncias e vozes na calçada. Para quem mora em Copacabana, o sono pode ser drasticamente interrompido pelo som dos passarinhos às 6 horas da manhã. Nossos cérebros são capazes de converter certos ruídos usuais em nossa rotina em um pano de fundo, contra o qual se destacam os sons atípicos, que fogem ao padrão a que estamos tipicamente submetidos.

Embora nossos sistemas auditivos e visuais somente consigam observar fenômenos particulares, nosso cérebro processa esses dados de forma contínua, gerando respostas constantes a esses estímulos ambientais. Ocorre que somente alguns desses impulsos conduzem à ativação de nossos circuitos neurais ligados à atividade consciente, pois contamos com uma série mecanismos capazes de inibir a propagação de impulsos decorrentes de estímulos visuais e auditivos. De forma mais específica, contamos com neurônios piramidais cuja ativação é inibida por uma série de inputs intrínsecos, recebidos por meios dos dendritos apicais, que fazem com que muitos estímulos ambientais não produzam atividade cortical. Essa capacidade de responder de forma diversa a estímulos ambientais semelhantes permite otimizar o uso de nossa limitada capacidade de processamento cerebral, a partir de critérios de seletividade: formulamos (e atualizamos) uma série de padrões de atenção consciente, que permitem a operação de uma dialética entre fundo e figura.

O que o cérebro faz não é avaliar inconscientemente a relevância de um dado (como o som das ondas do mar ou o canto das araras), mas ativar a nossa atenção consciente apenas com relação a estímulos ambientais que fogem do padrão geral ou que se enquadram em certos padrões específicos (como a memória de um evento especialmente traumático ou prazeroso). Não se trata de uma apreciação de importância, mas apenas da operação de nossa capacidade de processamento de padrões. Nosso inconsciente não conta com critérios abstratos avaliação, mas é capaz de (metaforicamente) comparar um determinado input com outros gravados em nossa memória, de forma a selecionar que elementos que serão deslocados para uma avaliação consciente.

No livro “The ravenous brain”, Daniel Bor (Bor, 2012) defende uma tese com implicações filosóficas interessantes: a de que a consciência é uma forma de processamento cerebral especialmente ligada ao reconhecimento de padrões. Quando um organismo é dotado de um sistema sensorial que produz mais informações do que ele é capaz de processar, seu funcionamento depende do desenvolvimento de sistemas de filtragem, que permitam identificar diferentes classes de fenômenos, que serão processados de forma diversa. Alguns deles se encaixam tão perfeitamente nos padrões contidos em nossa memória que o cérebro desencadeia reações automáticas, que não passam pelo processo lento e custoso de uma análise consciente.

Porém, quando nosso conjunto de percepções, memórias e sentidos linguísticos não forma um todo harmônico, que não aponta para qualquer dos padrões neurais que despertam reações estratificadas em nosso cérebro, poderíamos entrar em uma situação de indefinição comportamental que nos desperta reações emocionais como angústia e curiosidade, que nos impelem a tomar uma decisão. A decisão é uma situação limite: o cérebro não nos oferece uma solução claramente definida nos padrões neurais que despertam sentimentos positivos e circuitos de recompensa, o que ativa os elementos do nosso córtex pré-frontal que se ligam ao exercício consciente de uma mente capaz de avaliar a situação em termos linguísticos e abstratos.

A incompletude dos sistemas de reações inconscientes e automáticas, como aqueles que regulam nosso metabolismo, parece ser uma consequência direta da extrema riqueza das combinações possíveis entre os inputs que decorrem das interações com o ambiente e com as próprias configurações de nosso sistema nervoso. Decidir é sempre dar um salto no vazio, é optar por escolhas viáveis, o que tipicamente nos dá um frio na barriga. Mas este é o custo de uma mente complexa: a impossibilidade de ter padrões claros de reação, aos quais seja possível acoplar todos os inputs que são produzidos por nosso sistema nervoso.

A simplificada descrição que fizemos do funcionamento cerebral tem por finalidade subsidiar uma hipótese que não podemos confirmar empiricamente, mas que nos parece uma interpretação razoável do fato de que parece transversal às culturas a suposição de que existe uma ordem subjacente à natureza e que as relações sociais estão inseridas nessa organização geral da realidade.

Nossa mente produz padrões. Não se trata propriamente de uma escolha, mas do próprio funcionamento de nosso cérebro. Quando estamos frente a uma série de fenômenos que parecem incongruentes, o circuito de dopamina nos oferece uma recompensa química pelo fato de apresentarmos uma resolução para a angústia despertada pelo fato de que somos incapazes de articular nossas várias percepções em um padrão consistente, que possibilita a tomada de decisões. Essa é uma descrição consistente com o que Miguel Nicolelis chama de teoria relativística do cérebro, segundo a qual:

[...] o modo de operação geral do cérebro dos mamíferos é baseado em uma contínua comparação de um modelo interno do mundo (e do corpo do sujeito) com o incessante fluxo multidimensional de informação sensorial que alcança o sistema nervoso central a cada momento de nossa vida. (Nicolelis, 2020)

Revisitamos, aqui, uma intuição de Hume: a de que a mente humana tem certas formas de atuar que lhe são próprias e que, por isso, não podemos evitar. David Hume utilizou esse argumento para indicar que temos uma tendência inata a interpretar os fenômenos em termos de causas e efeitos, que não existem na própria natureza, mas que integram nossos modos inatos de interpretar o mundo (Hume, 2001). Retomamos essa intuição para acentuar que essa é uma percepção que pode ser revisitada, a partir dos conhecimentos atuais, que levam em conta um grau de unidade mente-corpo que não era possível antes da formulação das teorias atuais sobre a atividade cerebral. Um dos pensadores que chama atenção para nossa peculiar tendência a buscar padrões no mundo é Daniel Bor:

Perhaps what most distinguishes us humans from the rest of the animal kingdom is our ravenous desire to find structure in the information we pick up in the world. We cannot help actively searching for patterns—any hook in the data that will aid our performance and understanding. We constantly look for regularities in every facet of our lives, and there are few limits to what we can learn and improve on as we make these discoveries. (Bor, 2012)

Os seres humanos normalmente interpretam a multiplicidade de informações sensoriais, emocionais e linguísticas como se elas pudessem ser integradas em uma mesma ordem. Como afirma Nicolelis:

[...] para realizar qualquer tarefa – seja calcular um movimento do braço, seja mapear uma cadeia complexa de relações causais necessária para construir uma nave espacial –, o cérebro humano constrói continuamente abstrações mentais e analogias, procurando o melhor ajuste entre a sua simulação neural interna – a sua visão do mundo – e o trabalho a executar.

Essa tendência a buscar ordem é tão grande que uma parte relevante da metodologia científica é cultivar o controle sobre nossas generalizações apressadas. A insistência na tese de que “correlação não é causalidade” somente ressalta nossa inclinação a enxergar relações de causalidade toda vez que percebemos algumas sequências de fenômenos, propensão esta que é tão forte que David Hume chegou a considerá-la inevitável, como o amor e o ódio (2001).

Quando lidamos com sistemas determinísticos, essa generalização é justificada, visto que um mesmo padrão tende a repetir-se de modo estável: a água sempre ferverá à mesma temperatura e força da gravidade da terra é constante. Porém, na maioria dos sistemas complexos que observamos, os fenômenos ocorrem de forma menos regular e previsível, pois eles são determinados por uma complexa relação de fatores causais, que não pode ser apreendida em sua inteireza. Apesar disso, nossa mente tende a realizar generalizações variadas, a partir de conjuntos muito pequenos de elementos. Nas palavras de Tenenbaum e outros, nós “build rich causal models, make strong generalizations, and construct powerful abstractions, whereas the input data are sparse, noisy, and ambiguous—in every way far too limited” (Tenenbaum et al., 2011).

Esse descompasso entre inputs ambientais e outputs cognitivos se apresenta como um mistério enfrentado por vários campos. Ele está na base da ideia de que nosso cérebro precisa contar com circuitos inatos para o processamento da linguagem, sem as quais se tornaria incompreensível o ritmo em que as crianças aprendem os padrões linguísticos, a partir de exemplos insuficientes para construir uma compreensão gramatical suficiente. Impressões semelhantes têm movido o pensamento dos filósofos há muito mais tempo, sendo que podemos interpretar alegoria platônica do mundo das ideias como uma explicação para o fato de que os seres humanos organizam de modo semelhante suas impressões do mundo, tão semelhante que dificulta supor que essa convergência possa ser explicada apenas em função de uma organização dos estímulos ambientais: somente a suposição de que há ideias inatas poderia explicar o fato de que usamos categorias classificatórias semelhantes: árvores, cavalos, barcos ou nuvens.

De fato, parece haver algo estranho no fato de que nossas mentes produzam tanta ordem, a partir de dados tão escassos (Tenenbaum et al., 2011). Uma explicação plausível é a de que nossos cérebros têm uma estrutura tal que propicia certas elaborações, produzindo saltos que geram equívocos (mapeados na literatura sobre vieses cognitivos), mas cujos resultados positivos podem lhes conferir uma capacidade adaptativa. Não fazemos apenas a passagem injustificada de correlações para causalidades, mas fazemos isso a partir de amostras tão pequenas que sequer seriam hábeis para indicar com segurança que existe correlação entre os fenômenos estudados. Não é de todo incomum que tracemos relações de causalidade a partir da observação de um fenômeno apenas: se eu me curei de uma doença após tomar um medicamento, costumamos inferir que há causa e efeito entre fármaco e cura.

Quando um presidente da república sugere que há evidências no sentido de que hidroxicloroquina é um tratamento eficaz para COVID-19, essa afirmação parece plausível. Entretanto, estudos sugerem que mais de 95% das pessoas que tomam hidroxicloroquina se curam da COVID em poucos dias, sem ter quaisquer complicações, independentemente de tomarem qualquer medicamento. Apesar disso, a tese da eficácia da hidroxicloroquina se manteve no imaginário de muitas pessoas, reforçada pelo fato de que várias pessoas afirmam que tomaram esse fármaco e se curaram em poucos dias, o que parece formar um padrão geral.

Inspirado no movimento do Flying Spaghetti Monster, um amigo meu decidiu usar a mesma lógica afirmando que ele tomou sorvete e hambúrguer e que, portanto, acreditava que esse era um bom tratamento para COVID. Todavia, pessoas que acreditavam na eficiência da hidroxicloroquina (e de outros tratamentos com nomes respeitáveis, como azitromicina ou ivermectina) não eram propensas a admitir a potencial eficiência do sorvete. Empiricamente, parecia tratar-se de uma generalização igualmente inválida, pois não era baseada em uma metodologia capaz de isolar a influência da cloroquina ou do sorvete. Porém, parece que nossa mente não enxerga essa proximidade, visto que são argumentos distintos a generalização de efeitos de fármacos (cuja influência sobre doenças é esperada) e de comidas (cuja influência parece implausível).

A diferença não está na estrutura do argumento nem na metodologia de observação: ela se encontra nos pressupostos, implícitos ou explícitos, que guiam a generalização. Se nossa mente fizesse generalizações tipicamente inúteis, é difícil imaginar que esse tipo de cognição tivesse sobrevivido ao longo de milênios de seleção natural. Quando uma relação é percebida como plausível, nosso viés de confirmação exige poucos argumentos para aceitar que determinados elementos esparsos a confirmam. Quando a relação é percebida como implausível, somos muito mais exigentes em termos de fundamentação, ao ponto que muitas vezes rejeitamos conexões que são efetivamente baseadas nos fatos.

Essa observação sugere que não temos uma tendência geral a ver ordem em todo tipo de convergência, mas que utilizamos nossa experiência para avaliar se determinadas generalizações são plausíveis ou implausíveis. O viés de confirmação gera uma espécie de inversão do ônus da prova: onde eu intuo que existe ordem, qualquer indício reforça essa convicção e nos tornamos muito refratários a explicações que neguem nossa convicção de que existe uma organização imanente que permite explicar vários fenômenos a partir de uma matriz explicativa comum.

Outro índice dessa capacidade, ressaltado por David Bor, é o fato de que os cérebros humanos se deleitam com jogos de resolução de quebra-cabeças. Esses jogos envolvem o pressuposto de que existe uma ordem, sendo que o modismo atual dos jogos de palavras reforça essa percepção. Utilizaremos aqui dois exemplos: Wordle (cujo correspondente em português é o jogo Termo) e Semantle (cujo correspondente em português é o jogo Contexto).

No Wordle/Termo, o programa sorteia uma palavra de cinco letras (que permanece oculta), e nossas tentativas de identificá-la são respondidas com indicações sobre se as letras que usamos existem na palavra e se estão no termo sorteado. Partimos de um campo vazio: não sabemos qual é a palavra, mas sabemos que existe um padrão e sabemos as regras do jogo. Curiosamente, algumas tentativas estrategicamente calculadas nos mostram pistas importantes da estrutura da palavra oculta, que muitas vezes é descoberta após 4 ou 5 tentativas. O pressuposto do jogo é que existe um elemento oculto e o fato de que nossa mente se compraz em desvendar o quebra-cabeça está nas milhares de pessoas que jogam Wordle/Termo todos os dias e que depois postam nas redes sociais os seus resultados: gostamos de resolver enigmas e também de obter o prestígio social ligado a quem consegue encontrar rapidamente os padrões. Não é por acaso que essa capacidade de desvendar padrões rapidamente foi a estrutura básica do teste de inteligência durante muitos anos.

O outro jogo de que falamos é ainda mais abstrato e interessante para nosso argumento: partimos novamente de uma palavra oculta, mas as tentativas de encontrá-la não são sintáticas (pela existência e disposição das letras), mas semânticas (ligadas ao significado). Um dos instrumentos mais usados de machine learning é a biblioteca word2vec, na linguagem Python, que analisa séries de textos e retorna um índice de proximidade (chamado vetor) entre uma palavra e as demais. O jogo novamente começa do vazio, mas agora as jogadas são ilimitadas: em cada uma delas, apresenta-se uma palavra e obtém-se uma informação sobre o seu grau de proximidade com a palavra oculta.

O interessante é que cada palavra é ligada à oculta, mas o índice de proximidade não diz nada sobre a proximidade entre umas e outras. Papel pode ser próxima de lápis e também de barco (pelos barcos de papel) e de cisne (por causa dos origamis), mas pode se que lápis, cisne e barco sejam palavras muito distantes entre si. O desafio do jogo é que, pela sorte, vamos descobrindo palavras próximas, mas é muito difícil estabelecer o padrão, pois não sabemos a relação existente entre as várias palavras, o que nos força a explorar diferentes hipóteses de proximidade e diferentes clusters de palavras (animais, roupas, cores, etc.), para tentar chegar mais próximo da palavra oculta. Esse é um desafio cognitivo considerável e temos uma resposta emocional intensa quando alcançamos esse objetivo.

Voltando para a filosofia, vemos que esses jogos operam de modo convergente com as descrições que as abordagens hermenêuticas fazem sobre a nossa forma de compreender: nossa atividade está normalmente envolvida na busca de um significado intrínseco, que supomos que pode ser encontrado a partir de uma análise cuidadosa do texto, das várias pistas que ele nos oferece, das várias conexões com outros textos. Segundo Gadamer, nós observamos uma expressão linguística (uma frase, um nome, um verbo, etc.) e projetamos sentidos, que são avaliados em termos de sua conexão com a rede de sentidos que compõem o nosso horizonte de compreensão contido em nossas memórias.

Quando o sentido se mostra acoplado a esse contexto, ele é integrado a esse horizonte, de forma semelhante ao modo como os neurônios fazem novas sinapses. Não pensamos duas vezes com o mesmo cérebro aplicamos duas vezes o mesmo contexto, visto que cada processo de projeção e acoplamento gera novos elementos. Esse resultado não nos conduz a uma interpretação correta, mas a produção de sistemas cada vez mais ricos, no sentido que darão respostas diversas ao mesmo input. O que se chama de círculo hermenêutico é uma operação de feedback, tendo em vista que os resultados da interpretação alteram os critérios de interpretação, em um processo que não é linear nem previsível, tal como nosso processamento cerebral.

A mente que opera esse processo de interpretações e reinterpretações costuma vivê-lo como uma espécie de jogo, de um quebra-cabeça em que se busca o sentido imanente das coisas, a compreensão objetivamente correta de um texto. O pressuposto que guia a experiência é o de que existe um sentido a ser buscado, visto que a motivação para que se realize esse movimento é justamente nosso interesse em desvendar o mistério do sentido: e o mistério supõe a existência da resposta, mesmo que ela seja inalcançável (ao menos de forma plena). Porém, o que a hermenêutica nos oferece é uma visão externa a essa questão, ressaltando que esse processo que se vive como uma busca por sentidos consiste, efetivamente, em um processo que produz novos sentidos. A hermenêutica de Gadamer supõe que não existe um sentido objetivo a ser buscado, mas que a busca gera interpretações e amplia nossas capacidades de agir no mundo.

A hermenêutica é uma concepção que ressignifica nossa atividade interpretativa, mas seu impacto prático é limitado, na medida em que a maioria dos nossos esforços de interpretação é motivado pela crença (ao menos pela esperança) de que exista um sentido ali a ser desvendado. O deleite que os jogos de quebra-cabeça nos causam indica que somos movidos não apenas pela utilidade de nossas respostas, mas também pela recompensa intrínseca se desencadeia quando resolvemos um mistério.

Essa descrição hermenêutica é bastante compatível com a descrição física de como opera nosso sistema neural:

\1. um estímulo ambiental desencadeia uma reação em cadeia dos neurônios, ativando determinadas sinapses;

\2. sinapses que são ativadas se reforçam, liberando mais neurotransmissores e, com isso, reforçando o impacto de um impulso que ative os mesmos circuitos que foram utilizados, o que é entendido como a fixação de uma memória;

\3. um novo estímulo ambiental, semelhante ao primeiro, desencadeia novamente uma ativação da mesma rede neuronal, agora fortalecida, o que gera um feedback intenso para o córtex;

\4. esse feedback desencadeia respostas semelhantes, o que cria uma espécie de ressonância, que amplifica essas respostas ao ponto de se transformar em uma tempestade, cuja intensidade reforça todos os pontos dessa rede e manifesta uma convergência entre as reações dos neurônios de várias redes.

Uma tempestade intensa é o correspondente físico da operação interpretativa de acoplamento recíproco do texto ao contexto: o contexto é transformado pela incorporação das novas interpretações e pelo reforço dos elementos que foram usados para essa conclusão. Na concepção hermenêutica, o estranhamento provocado por elementos aparentemente desafiadores é sucedido por uma integração de todos os elementos na mesma ordem, e essa dinâmica de transformação dos contextos interpretativos a partir dessa incorporação de novos elementos não é tratada como um método de trabalho, mas como parte da condição de um ser que interpreta.

A convergência dessas percepções sugere que somos seres que organizam as informações em sistemas simbólicos, obtendo respostas de satisfação especialmente quando são capazes de integrar elementos que pareciam desconexos. Nós observamos o mundo como se houvesse uma ordem a ser desvendada, um mistério a ser descoberto, uma estrutura a ser conhecida.

Temos uma intensa convicção de que a organização que nosso cérebro realiza dos fragmentos do mundo corresponde a uma ordem natural imanente. Nossa observação dos variados fenômenos nos conduz a integrar cada um deles dentro dessa ordem, a tal ponto que mesmo os taoistas, pensadores extremamente céticos aos limites de nossa compreensão, insistiam na tese de que era preciso reconhecer a existência de um caminho interior, de uma organização imanente e necessária da própria natureza. Talvez essa seja uma ordem meramente ficcional, mas trata-se de uma ficção que produz uma prática interpretativa capaz de produzir repertórios de comportamentos que se mostraram adaptativos, ao longo do tempo.

Essa crença na ordem impessoal é substituída, em algumas culturas (como na judaico-cristã), pela crença em um poder absoluto, que determina a ordem natural das coisas. De um modo ou de outro, encara-se o mundo como se ele fosse regido por um conjunto de regras que operam simultaneamente na esfera cósmica (definindo as transformações da natureza) e no plano social (definido os padrões morais de interação entre as pessoas). Frente a e essa capacidade de identificar padrões onde eles não existem, Gershaman se perguntou:

The ability to detect patterns in ambiguous data is one of the most powerful tools in the arsenal of the human brain. Does this tool run amok, leading us into false beliefs about non-existent patterns? (Gershman, 2021)

Sua resposta é a de que sim, nossa tendência de identificar padrões nos conduz a perceber uma organização em conjuntos desorganizados de dados. Embora devamos reconhecer a dificuldade em extrair consequências cognitivas das formas de processamento cerebral reveladas pelas neurociências (Gershman, 2021), parece bastante compatível com organismos com um cérebro que funciona a partir de um mapeamento do mundo em sua vasta rede neuronal, a crença invertida de que o mundo interior espelha uma ordem natural, quando nosso conhecimento de neurociências indica que nossas descrições linguísticas do mundo externo espelham o funcionamento de nosso próprio sistema nervoso. Tudo isso nos leva a crer que o fluxo incessante do Tao parece mais ser um reflexo de nossos padrões cognitivos que um elemento efetivo da realidade.

2. Política e Natureza

1. Zoon politikon

Uma das frases mais repetidas de Aristóteles é a de que o homem é zoon politikon, ou seja, um animal político (Aristóteles, 2006). Essa afirmação parte da ideia de que existe uma ordem natural que confere a cada ente o modo de ser que lhe é próprio.

Os filósofos antigos perceberam que, quando observamos a realidade, o que percebemos são múltiplos objetos singulares, cada qual dotado de características particulares. Toda pessoa é única, assim como única é toda árvore e todo barco. Apesar dessa radical singularidade, nós agrupamos certos conjuntos de objetos dentro de classes: as palavras árvore, barco e pessoa não designam objetos individuais, mas conjuntos de objetos que compartilham certas características.

Uma abordagem nominalista descreve essas classificações ressaltando que a única coisa comum entre os vários objetos designados pela palavra árvore é que nós os chamamos pelo mesmo nome. Sucupiras, cajueiros e ipês seriam elementos que classificamos arbitrariamente em um mesmo conjunto, cujos limites são determinados pelas características que decidimos ligar ao conceito árvore. Nessa perspectiva, cada objeto-árvore pode existir independente de nossas culturas, mas o conceito de árvore é entendido como um produto cultural.

O mesmo se diga de sucupira, cajueiro e ipê, que também são nomes que designam conjuntos. Sucupira-branca e sucupira-preta são árvores bastante diversas, mas que são abrangidas pelo conceito de sucupira. Os ipês podem ter flores de cores diferentes e, por sua vez, há vários tipos de ipês-amarelos, que diferem entre si pela forma das flores e dos caules. Por mais que cada objeto-árvore seja um ser singular, nós os percebemos como uma ocorrência particular do padrão-árvore. Quando eu vejo a grande sucupira que existe no meu jardim, ao mesmo tempo que meus olhos observam um ser único, meu cérebro o classifica como um elemento das categorias planta, árvore e sucupira.

Esse processo envolve a percepção de que a minha sucupira (note que minha sucupira é um nome próprio, que designa um objeto específico) é uma sucupira (ou seja, um objeto que tem as características dos seres que classificamos como sendo sucupiras). Esse tipo de classificação é útil porque permite a construção de um conhecimento abstrato sobre sucupiras, que me possibilita fazer inferências dedutivas razoavelmente seguras acerca da minha planta. Temos um conhecimento geral sobre árvores (como a sua necessidade de água, de adubação e de sol), de tal forma que posso inferir certas informações sobre a minha árvore, sem ter de construir um conhecimento específico sobre ela.

Imagino que possa haver um saber especializado sobre técnicas de poda de sucupiras, que levem em conta as peculiaridades da densidade de sua madeira, dos seus ritmos particulares de crescimento ou das chances de ela ser atacada por cupins. Mas é provável que possamos aplicar a ela um conhecimento mais geral, sobre técnicas de poda de árvores, que foram desenvolvidas a partir da observação de outros tipos de plantas com caules grossos e pesados troncos de madeira. Essa possibilidade de fazer inferências sobre um objeto específico, a partir de nossos conhecimentos acumulados, é um elemento nuclear da cognição humana.

Mas o que nos permite fazer esse tipo de inferência? Talvez tudo o que eu saiba sobre adubação de plantas não se aplique às quaresmeiras (ao menos às três que já tentei plantar e morreram em menos de um ano). Talvez seguir as regras usuais de irrigação impeça que os ipês do meu jardim floresçam, visto que seus ritmos metabólicos são adaptados aos longos períodos de seca do cerrado. Talvez a correção da acidez, boa para árvores em geral, seja mortal para o pequizeiro que observo enquanto escrevo essas linhas.

Se as inferências feitas pelos cérebros humanos fossem mais perigosas do que úteis, nós não estaríamos aqui escrevendo e lendo essas frases. Porém, todas as pessoas que já foram surpreendidas por suas inferências incorretas (ou seja, todos nós) sabem que, por maiores que sejam nossos cuidados, as conclusões que projetamos por vezes se mostram equivocadas. Entretanto, apesar das dificuldades inerentes ao raciocínio dedutivo, é com base nessa passagem de conhecimentos gerais para afirmações particulares que enfrentamos as situações mais diversas: irrigar plantas, julgar pessoas ou enfrentar exércitos.

Eu escrevo essas linhas no quadragésimo dia da guerra desencadeada pela invasão russa no território ucraniano. A “operação militar especial” na Ucrânia é composta por várias batalhas, bombardeios, acusações, pressões, sítios, etc. A combinação de hostilidades deste pode gerar um conjunto que designamos pelo nome genérico de guerra. Mas cada guerra é diferente da outra, cada batalha é particular, cada morte é singular em sua ocorrência.

A experiência da invasão da Crimeia pela Rússia pode ter gerado expectativas razoáveis de que o exército ucraniano não arriscaria a vida dos soldados e civis frente a uma agressão promovida por um adversário com forças armadas tão poderosas quanto as russas. A projeção de que a Ucrânia cederia em poucos ao ataque russo mostrou-se rapidamente equivocada. Uma situação tão complexa quanto uma guerra é sujeita a tantas variáveis que nossas melhores previsões se mostram pouco seguras. Entretanto, a ausência de previsões nos deixa em uma situação ainda pior: o que nos restaria seria tomar decisões aleatórias ou permanecer inertes.

Todos os seres vivos precisam adotar cursos de ação baseadas em conhecimentos limitados. Além disso, temos uma premência temporal: mesmo quando não estamos frente a situações de emergência, raramente podemos adiar nossas decisões pelo tempo que seria necessário para conhecermos a fundo todas as variáveis que determinam as consequências de nossos atos.

Tendo em vista que precisamos tomar nossas decisões com base em conhecimentos e tempos bastante limitados, precisamos de estratégias cognitivas que viabilizem decisões razoavelmente rápidas e precisas. Nossas generalizações apressadas são um instrumento desse tipo, e não é por acaso que nosso cérebro produz inferências a partir de dados que seriam insuficientes para uma conclusão lógica rigorosa, mas que são percebidos como uma justificativa razoável. Uma das principais bases dessas inferências é o fato de que percebemos cada objeto como um ser único (com existência singular no mundo) e que também os percebemos como ocorrência de um padrão.

Mas este padrão, é algo que existe no mundo ou ele é apenas um artifício classificador da linguagem? A sensibilidade nominalista, como indicado nos parágrafos anteriores, aponta para essa segunda abordagem. Já a sensibilidade dos antigos lhes indicava uma solução diferente: os padrões não são apenas critérios classificatórios, mas designam certos modos de ser. Não lhes parecia uma descrição adequada de nossas atividades cognitivas a afirmação de que nós observamos certos objetos e os classificamos como humanos, dando um nome arbitrário a seres que têm certas características.

A abordagem típica dos gregos partia da intuição de que os nomes não são elementos arbitrários, visto que uma palavra somente seria um rótulo adequado quando ela apontasse para conjuntos de objetos que compartilham o mesmo modo de ser. Pode ser arbitrário que uma cultura chame árvore de tree ou de arbre ou de árbol, mas não parecia arbitrário a Platão e Aristóteles que as variadas culturas agrupassem oliveiras, carvalhos e figueiras dentro do mesmo conjunto: a nomeação deveria respeitar a ontologia, ou seja, o modo de ser próprio dos objetos.

Partindo da ideia de que existe uma ordem natural, os antigos consideravam que o que torna as árvores reconhecíveis como um grupo determinado (independentemente do nome que damos a ele) é o fato de que elas compartilham certas características fundamentais, que são definidas pela própria ordem natural. O padrão-árvore não seria uma construção linguística arbitrária, mas seria parte da própria ordem natural. Por trás da singularidade de cada objeto-árvore e de cada ente humano, devemos reconhecer o fato de que eles compartilham um certo modo de ser com os demais objetos que naturalmente compõem o mesmo conjunto.

Árvores não são o melhor exemplo porque não há um conteúdo moral na diferenciação entre uma árvore e um arbusto. Hibiscos serão árvores? E bananeiras? Podemos ter dificuldades classificatórias, mas elas não alteram fundamentalmente nossas vidas. O mesmo não ocorre com conceitos como justiça ou legitimidade, cuja definição impacta diretamente em nossos direitos e deveres, em nossa potencial submissão ou revolta perante os governantes. A existência de um conceito objetivamente correto de verdade ou de justiça nos ofereceria um parâmetro objetivo para guiar nossas condutas políticas e morais.

Nossa forte convicção no sentido de que existe uma ordem natural estimula a convicção de que esses conceitos objetivos devem fazer parte da ordem imanente das coisas. Se existe um tao, então existe um fluxo natural de cada tipo de coisa, que deve seguir o caminho que lhe é próprio. Se existe um rta, cada ser humano tem um dharma que lhe cabe cumprir. Se existe uma ordem imanente no mundo, nossas descrições da physis não devem usar conceitos arbitrários, mas categorias que reflitam o próprio modo de ser das coisas.

Se existe um deus criador que definiu para o mundo uma certa ordem, então as palavras não devem ser rótulos arbitrários: elas devem veicular conceitos racionalmente talhados para refletirem as características compartilhadas por objetos que têm a mesma forma de ser: gatos, homens, atos justos, pecados, deveres. Essa percepção estimula a construção de modelos descritivos que entendem que cada ser tem uma existência singular (com suas características singulares), mas que todo objeto tem uma essência compartilhada com os demais elementos que compõem um mesmo conjunto. Nesse contexto, descobrir a essência de um objeto é esclarecer o modo de ser que lhe é próprio: as características que definem um homem enquanto homem, um gato enquanto gato, uma verdade enquanto verdade.

Essa abordagem ontológica permitia afirmar que os variados seres humanos, apesar de suas particularidades idiossincráticas, compartilhavam uma essência comum. Os antigos gregos se perguntavam sobre o ser, sobre os modos de ser que são próprios de uma categoria natural de entes. Os nomes dessas categorias poderiam ser apenas rótulos arbitrários: direito, law, jus, droit, etc. Mas as próprias categorias designadas por estes rótulos deveriam corresponder a suas características naturais.

Esse tipo de construção revela que as estruturas de compreensão gregas são baseadas em uma primazia do ser e não do nomear. É o fato de os seres humanos serem assim como são que nos permite identificar que todas as pessoas têm uma característica essencial que podemos nomear como humanidade. As pedras têm uma pedridade, as árvores têm uma arvoridade e essas essências são parte da própria ordem natural cuja existência parece evidente a nossas culturas.

A ordem natural define as qualidades que conferem plantidade às plantas, avidade às aves e humanidade aos homens, sendo que este conjunto de propriedade sé percebido como imutável. Por mais que as organizações sociais e familiares se alterem ao longo do tempo, a humanidade das pessoas se apresenta como uma característica perene, que não pode ser alterada e que deve ser respeitada de modo universal.