1. O desafio da coordenação

Uma das formas de ler a produção política da Grécia antiga é ligá-la com a pressão existente no nível internacional sobre as formas de organização política com demografia semelhante à do "reino". A teoria grega aponta para os ciclos de concentração e desconcentração de poder, reconhecidos por Flannery & Marcus desde o momento da introdução dos governos.

Para fazer face a unidades políticas maiores (como era o caso dos Persas, com relação às polis gregas), é comum que alianças se formem, as quais podem ser temporárias (como a Liga Helênica) mas também podem se tornar definitivas, na forma de federações.

As repúblicas formadas pela independência das províncias Inglesas na América do Norte se uniram na forma de uma Confederação de Estados independentes. Esse mesmo tipo de lógica conduziu os países da Europa a constituir uma União Europeia, que tem o formato geral de uma confederação, na qual cada um dos membros é reconhecido como uma unidade autônoma e independente. São possíveis alianças mais limitadas ainda, como a OTAN, que implica uma aliança de caráter apenas militar entre determinados países, ligados por um pacto de defesa mútua contra agressões feitas a quaisquer deles. A criação de alianças deste tipo muitas vezes desencadeias a formação de novas alianças que equilibrem as forças em tensão: cinco anos depois da formação da OTAN, países do bloco socialista do leste Europeu criaram o Pacto de Varsóvia.

Várias formas de alianças coordenadas existiram ao longo da história, sob formatos diferentes, sendo essa ainda uma das principais estratégias das unidades políticas para constituir blocos que viabilizem a sua sobrevivência em cenários que privilegiam unidades políticas maiores. O caráter autônomo das unidades coordenadas sempre representou um desafio, visto que pode haver conflito entre os interesses de vários dos seus integrantes e conflitos que se mostrem insolúveis podem levar à desagregação das alianças.

Frente a esse desafio, algumas confederações optam por uma união mais intensa dos membros, como é o caso das federações, que formam unidades complexas a partir da união de entidades autônomas preexistentes. Nesse caso, existe um equilíbrio no qual as unidades originais conservam sua autonomia apenas de modo parcial, visto que parte de suas atribuições é deslocada para a entidade central, tipicamente chamada de União. Cada federação tem formas de organização muito particular, mas todas elas são unidades híbridas, parcialmente coordenadas (pois cada unidade tem autonomia) e parcialmente subordinadas (pois todas as unidades se submetem à União em suas competências).

Em um nível mais abstrato, podemos afirmar que existem alianças (composições coordenadas de unidades que se reconhecem como autônomas) e estados (composições definitivas que geram unidades políticas novas, seja pela união definitiva de unidades anteriores, ou da segmentação de Estados unitários em unidades dotadas de maior autonomia).

Essas alianças podem ser de dois tipos:

- alianças parciais entre unidades autônomas (como pactos de proteção militar mútua ou uniões comerciais), que são formadas mediante acordos parciais celebrados entre unidades políticas, como é o caso das organizações internacionais;

- alianças totais entre unidades autônomas (como as confederações e a União Europeia), que envolvem aspectos econômicos, políticos e militares, com a adoção comum de regras transversais e com uma atuação conjunta no plano internacional;

Já os estados são tipicamente divididos em unitários e federados:

- unidades submetidas a um centro único de poder (os Estados unitários), em que cada uma das subdivisões administrativas não tem direitos com relação ao governo central;

- unidades formadas por membros parcialmente subordinados (como os Estados Federados), em que cada subdivisão da unidade tem uma subordinação limitada, visto que tem um campo definido de autonomia no qual pode desenvolver políticas que sejam divergentes com as posições do governo central.

Essas classificações não são suficientemente complexas para descrever as interações entre os tipos de unidades políticas porque cada uma delas enfrenta dificuldades decorrentes de sua extensão e demografia. As dimensões (territorial e humana) de uma unidade política, bem como a sua homogeneidade cultural, produzem desafios particulares, visto que unidades centralizadas pequenas podem ser sustentadas pela valorização dos costumes compartilhados (o nomos, o li ou o dharma) mas unidades muito grandes exigem formas de organização burocráticas que apontam para um favorecimento da legislação, da burocracia de governo e da burocracia judicial.

A teoria política clássica e moderna lida apenas com os Estados Unitários, tanto na modalidade das Repúblicas quanto nas Monarquias. Esses estados têm um governo central único, o qual pode adotar formatos diferentes com relação ao número de pessoas que exercem as funções de governo.

2. A ordem política medieval

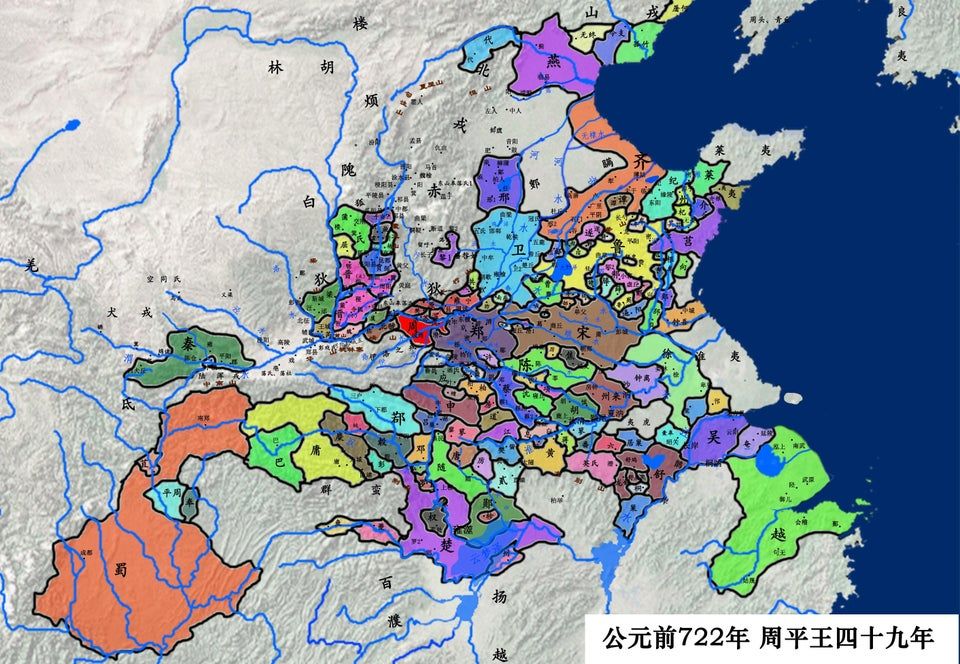

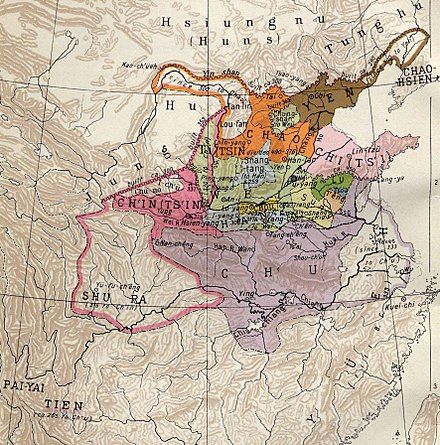

Um das formas arquetípicas de ordem política descentralizada é oferecida pelo sistema feudal da Europa Medieval. Essa não foi a primeira vez em que uma multiplicidade de unidades políticas se organizou de forma politicamente descentralizada, mas com uma unidade cultural relativamente alta. Situação semelhante podia ser encontrada na China de 1000 anos antes da Idade Média Europeia, por exemplo, no período Zhou (1076 a.C a 722 a.C.) Primaveras e Outonos (722 a.C a 481 a.C).

O período Zhou se aproxima do medieval porque havia uma autoridade política central (os Zhou), mas o exercício concreto dos governos se dava por uma série de nobres de hierarquia menor. No período Primaveras e Outonos, a desagregação do poder dos Zhou e conduz a um incremento na autonomia dos quase 200 pequenos reinos que compunham o cenário político chinês da época, gerando um sistema altamente volátil, no qual essas muitas dezenas de reinos foram sendo gradualmente fundidos (por aliança e conquista), até chegar aos sete grandes reinos que dominam a cena no período dos Reinos Combatentes (Warring States)

Esse processo de concentração gradual até chegar à unidade imperial imposta pela hegemonia dos Qin contrasta com a história europeia, na qual houve uma espécie de acordo por meio do qual os Estados chegaram a um certo equilíbrio mediante a paz de Westphalia, na qual ficou assentado que cada Estado seria autônomo e que respeitaria a autoridade dos outros Estados. Porém, o itinerário Europeu também foi de centralização do poder nas mãos de monarcas que romperam a rede de lealdades tradicionais que era a marca da organização política medieval.

No período medieval europeu, não havia Estados unitários. As organizações políticas consistiam em grandes redes nobres, cada qual exercendo sua autoridade sobre territórios determinados, que se uniam na medida em que um grupo de nobres jurava aliança ao mesmo monarca. Esse monarca não tinha autoridade política direta sobre cada feudo, não tinha poder para determinar como cada nobre exerceria localmente o seu poder: tratava-se basicamente de um pacto de proteção mútua, por meio do qual era possível consolidar as forças dos nobres em um exército com força suficiente para proteger os reinos de ameaças externas e internas.

Internamente, não havia unidade de poder, sendo que a função do rei era próxima à função dos caciques indígenas: figuras de prestígio, indispensáveis para a manutenção da estrutura social, mas sem autoridade de impor suas vontades. Em suma, não havia um governo central, embora houvesse um centro de lealdade, visto que eram as relações pessoais dos nobres com o rei que geravam a rede política medieval. Nas palavras de Paolo Grossi:

É o triunfo do social nas suas mil articulações ascendentes: famílias, agregações suprafamiliares, corporações religiosas, corporações estamentais, corporações profissionais, agregações político-sociais crescentes que vão desde uma mínima comunidade rural até ao sumo de invólucros universais, tais quais o Sacro Império e a Santa Igreja. Triunfo do social e triunfo da comunidade, de toda forma comunitária como entrecruzamento de relações, muitas ou poucas, grandes ou pequenas. Um florescer vital e virulento que impede a condensação intensíssima do Estado. [...]

Se quisermos evitar generalizações indevidas com uma grave herança de mal-entendidos, o remédio é simples: reconhecer que a experiência medieval se desenlaça e se desenvolve em um vazio estatal e que o Estado é o grande ausente. (Grossi 2007)

No cenário medieval, não havia nenhum ator político que tivesse pretensão a ser hegemônico. Toda autoridade era exercida dentro de uma rede múltiplas autoridades entrelaçadas, que formavam uma ordem social plural composta de múltiplos polos normativos em coordenação.

A estabilidade desse sistema era baseada na existência de uma forte identidade cultural, especialmente pelo respeito a um repertório costumeiro de obrigações tradicionais que conduzia a uma situação semelhante à descrita por Clastres: uma sociedade contra o Estado. O rei tinha prestígio sem ter poder legislativo efetivo, sem ter autoridade para revogar as tradições, sem ter a possibilidade de submeter os nobres a seus interesses particulares. Nos discursos da época, mesmo os defensores dos reis reconheciam que se tornava déspota ou tirano o monarca que colocasse seus interesses individuais acima do interesse da coletividade.

Tratava-se de um sistema em que a existência de um centro (o rei) permitia a criação de uma rede extensa, mas sem a subordinação total que existe dentro de unidades com governo central, como as antigas polis, repúblicas e impérios. Embora a situação dos servos fosse de uma submissão total, próxima à da escravidão, os nobres tinham entre si uma relação de dependência mútua e de coordenação. A ausência de um poder central forte inviabilizava a valorização do fa e a promoção de formas inovadoras de organização social, visto que as redes descentralizadas são estruturadas em torno da ideia de uma ordem natural imanente que correspondia a determinado sistema tradicional (o li).

Não é um sistema que pode ser descrito como oligárquico, visto que não existia um governo central exercido por poucos: havia uma espécie de monarquias em rede, em que cada senhor feudal era chefe de seu feudo, mas cuja autoridade era limitada pela própria tradição. Qualquer senhor que arriscasse romper a tradição corria o risco de romper a lealdade que lhe garantia sua posição na ordem de suserania e vassalagem.

3. A Patrística e o respeito pela autoridade costumeira

A filosofia política grega estava ligada a justificação de uma atuação governamental inovadora, que poderia rever as instituições tradicionais em nome da aplicação do Bem. Esse tipo de experimentalismo estava ligado a um contexto em que várias cidades-estado relativamente pequenas e com uma organização política centralizada tentavam sobreviver ao avanço dos impérios. O período medieval tinha um contexto bastante diverso, visto que se tratava de um momento de adaptação social à fragmentação do Império Romano em uma série de pequenos reinos. Para usar as velhas categorias chinesas, a filosofia grega favoreceu o fa (as inovações legislativas como instrumento de incremento na efetividade do governo), enquanto a filosofia medieval favorecia o li (o conservadorismo moral como fonte de estabilidade social).

A autoridade humana para criar novas instituições era praticamente ilimitada, mas esperava-se que a legislação estivesse de acordo com uma justiça natural que era acessível pelo logos, e não pela tradição. Os filósofos gregos tinham uma noção bastante otimista quanto à capacidade do logos de fazer a distinção entre realidade e ilusão. O herói platônico do conhecimento era capaz de reconhecer as sombras, de se libertar da caverna e de ascender a um conhecimento perfeito de si mesmo e do mundo (Platão 1996).

A teoria platônica ecoava a unidade valorativa das sociedades arcaicas, presente na sua crença em uma ordem natural abrangente, em que o Bem, o Belo e o Justo são expressões de uma mesma entidade metafísica. Dentro dela, não fazia sentido uma diferenciação radical entre ética e política, pois ambas as instituições são expressões do Bem e a política deveria se organizar segundo valores de justiça. Na República, Platão apresenta um projeto em que existe uma conexão orgânica entre a cidade e as pessoas que a compõem, reforçada pela metáfora platônica que divide a sociedade em estamentos correspondentes às partes do corpo. A polis é um grande organismo, e portanto o trânsito entre a excelência individual e a excelência política pode ser feita sem grandes problemas, na medida em que a justiça é sempre uma só.

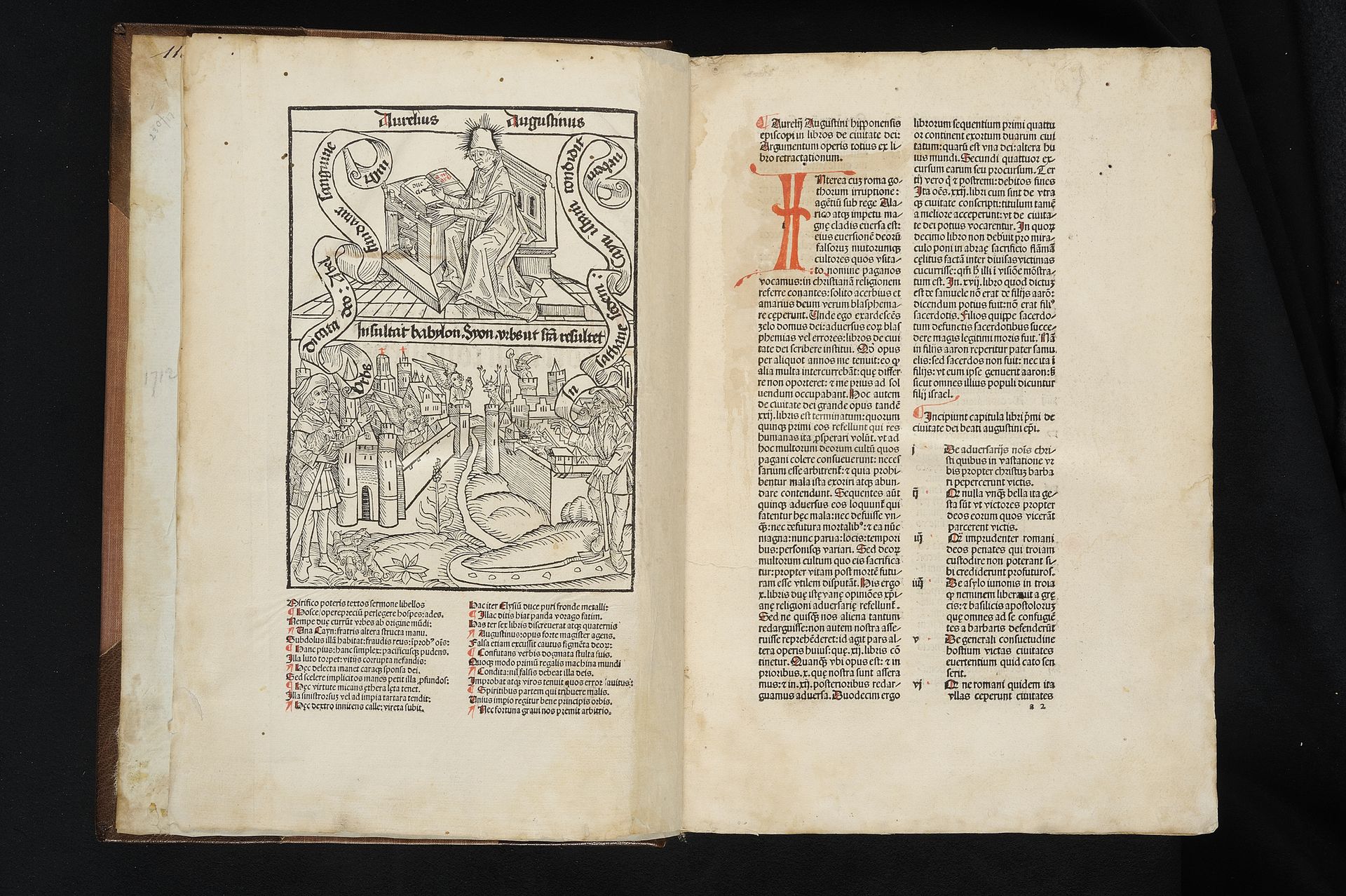

Essa confiança na capacidade humana de criar novas formas de organização, mais perfeitas do que aquelas que foram legadas pela tradição, foi abandonada pelas sensibilidades medievais, marcadas por um fato político de grande envergadura: a capital da organização política mais poderosa de que se tinha notícia foi invadida e saqueada pelos visigodos em 410. Um tempo em que a "civilização" cedia ao poder dos bárbaros não era um período propício à glorificação do poder do homem, nem da razão que Prometeu havia roubado dos deuses. Como os próprios romanos, e seus herdeiros, podiam dar sentido ao fim do seu Império? O que deveriam fazer as pessoas de bem nesse contexto em que estavam órfãos de uma autoridade imperial?

No início da Idade Média, a resposta mais influente a esse problema foi dada por Agostinho de Hipona, um argelino tardiamente convertido ao cristianismo, que se tornou o membro mais proeminente do movimento da Patrística, ou seja, dos primeiros padres da Igreja Católica. Inspirado por uma religião historicamente oprimida e que cultivava esperanças em um reino que não é desse mundo, Agostinho sustentou uma modificação radical dos valores romanos: o orgulho e a confiança, que eram virtudes, se converteram em pecado.

Agostinho entendia que os esforços humanos, por mais bem intencionados que fossem, seriam incapazes de construir uma sociedade diversa da natureza humana, movida por desejos imperfeitos e egoístas. Para ele, a ordem natural das coisas existe e foi estabelecida pelo deus cristão, que governa o mundo a partir de motivos insondáveis, mas que estabeleceu padrões de conduta que foram consolidadas nos textos bíblicos e nos costumes da comunidade dos cristãos. Se os filósofos gregos acentuaram o conflito entre a razão e a tradição, afirmando que a razão é que nos poderia conduzir a um conhecimento da ordem eterna do mundo, os cristãos identificaram essa ordem eterna com a sua divindade, que não se deixava conhecer pela razão, mas pela revelação contida nos textos bíblicos.

Quando estava claro que a ordem política romana não era mais capaz de garantir a coesão de um império tão imenso, o que restava aos homens que vivem neste mundo dominado por governos injustos e passageiros? Após um longo período no qual o fa dos romanos ofereceu estabilidade a um império plural, Agostinho pregou confucianamente um retorno ao li, a uma aceitação tranquila dos papéis sociais que a tradição cristã nos impõe. Não devemos buscar novas formas de organização humana, mas devemos nos voltar a Jeová e acatar o modo de vida dos cristão, pois somente seguindo as orientações dadas pela própria divindade é que podemos conduzir adequadamente nossas vidas.

A paz terrena é um desejo legítimo, mas que não pode ser garantido pelas ações de cada um de nós. O que cada um de nós pode fazer é buscar um bem superior, identificado com a paz eterna, que não está nesta vida, mas na vida após a morte de que fala o cristianismo. Essa paz eterna não é conquistada pela busca da felicidade terrena, mas pela observância cuidadosa dos ditames religiosos. Contra a confiança filosófica na razão, Agostinho afirmava que “o homem não deve pôr a esperança em si mesmo”, mas apenas na divindade. A realização da felicidade individual não pode nos conduzir no caminho da virtude, que exige uma abandono de si e uma abertura para o divino. Por isso, inspirado na passagem bíblica segundo a qual maldito o que confia no homem, Agostinho afirma que:

Ninguém, portanto, deve pôr a esperança em si mesmo, pra ser cidadão da outra cidade – aquela que não se radica [...] no decurso efémero deste mundo perecível, mas na imortalidade da eterna beatitude. (Agostinho 2000)

São considerações desse tipo que o conduzem a formular sua mais célebre passagem, no livro XIV, cap. XXVIII, em que ele descreve as duas cidades:

Dois amores fizeram duas cidades: o amor de si até ao desprezo de Deus – a terrestre; o amor de Deus até ao desprezo de si – a celeste. (Agostinho 2000)

Essa Cidade Eterna não é uma utopia platônica: a sua função não é servir como modelo ideal para as organizações humanas, mas indicar que os cristãos efetivamente fazem parte de uma comunidade que independe das sociedades terrenas em que eles vivem. Agostinho indica que os homens integram a Cidade de Deus na medida em que efetivamente vivem de acordo com os ensinamentos do cristianismo. Por isso, ele separa o gênero humano em dois grupos: “o dos que vivem como ao homem apraz e o dos que vivem como apraz a Deus. Em linguagem figurada chamamos-lhes também duas cidades, isto é, duas sociedades de homens das quais uma está predestinada a reinar eternamente com Deus, e a outra a sofrer um suplício eterno com o Diabo.” (Agostinho 2000)

Portanto, as duas cidades indicadas por Agostinho coexistem, visto que vivemos em comunidades humanas nas quais somos sujeitos ao poder dos governantes, mas ao mesmo tempo vivemos também em uma comunidade divina, das pessoas que orientam suas ações pelos princípios da fé cristã. Não faz sentido buscar uma forma perfeita de governo, pois o governo é um assunto da própria sociedade humana, cujo bem é temporal e não pode ser identificado com aquilo que é bom em-si.

Esse sistema nos leva a reconhecer duas validades sobrepostas, atuando simultaneamente sobre as mesmas pessoas: a obediência aos governos e a observância dos mandamentos religiosos. Quando os governantes seguem o li, haverá coesão e harmonia. Nesse caso, “os que mandam estão a serviço daqueles sobre os quais parece que mandam. É que não mandam pela paixão de dominar, mas pelo dever de deles cuidarem, nem pelo orgulho, de se sobrepor, mas pela bondade de cuidarem de todos”(Agostinho 2000). Porém, não é possível contar com a virtude dos governantes, o que faz com que a coexistência das duas cidades pode levar um indivíduo a situações limite, inclusive a tragédias como a de Antígona, que não podia ser obediente ao rei sem violar seus deveres religiosos. Esse caráter trágico da existência humana não escapou de Agostinho, que se limitou a nos admoestar a seguir os mandamentos da fé cristã, mas reconhecendo que muitas vezes os governantes nos exigirão a prática de atos contrários a ela.

Nesse caso, o que devemos fazer? Uma solução possível seria a de lutar contra o governo injusto, resistir a governantes infiéis, a combater incessantemente os governos que se afastam da fé cristã. Essa não é a solução de Agostinho, que era cético com relação a nossa possibilidade de reformar a sociedade para aproximá-la de um governo ideal. Ao homem não convém uma ativa busca de sua perfeição, pois o caminho da salvação está no desprezo de si e não no amor de si. Com isso, a sua resposta não é dada pela afirmação do homem, mas pela negação do homem (que é irremediavelmente imperfeito) e pela afirmação de Deus (ou seja, da bondade e da justiça absolutas).

Essa construção cindida indicava que cada cristão deveria se devotar primariamente à salvação de sua alma, e não ao exercício de um poder político que garantisse a sua própria liberdade, honra ou felicidade. Seguindo as teses de Agostinho, o cristianismo se consolidava como uma religião que não se propunha a dominar o poder político, nem a instaurar uma teocracia, mas apenas buscar a garantia da possibilidade do seu culto e do respeito aos seus integrantes. Tal como ocorreu também no Islã, Agostinho propunha que a religião corresse em paralelo com o governo civil: as autoridades religiosas deveriam dedicar-se à salvação das almas e não ao governo terreno. Quem define os governantes é a providência divina e, por isso, não se deve questionar as autoridades instituídas.

E o que devemos fazer frente a reis tirânicos, a ordens injustas e a governos que desafiam a religião? Não nos cabe lutar contra eles, pois essa é uma luta vã. O que nos cabe fazer é continuar em nosso esforço de salvação, é concentrar energias em conquistar um espaço na cidade de deus e, com isso, na eternidade.

É claro que havia uma expectativa de que os governantes exercessem a política em convergência com o li, mas isso não significava que os indivíduos deveriam se mobilizar para destituir os governantes que não seguissem os parâmetros do cristianismo. Havia uma noção "pastoral" do poder político, reconhecido como uma forma pela qual os governantes poderiam conduzir bem os seus "rebanhos", que não poderiam sobreviver sem um direcionamento adequado. O poder dos reis e percebido como uma correspondência natural dos poderes do pai e a naturalidade sagrada da família, e o exercício dessa autoridade parecia natural. Por mais que o governo não representasse uma garantia de justiça, era da ordem natural das coisas que houvesse um governo, sendo os governantes determinados pela providência divina, que não cabia contestar, mas aceitar e respeitar.

Essa disposição em paralelo do governo e da religião, da cidade dos homens e da cidade de deus, estava ligada ao reconhecimento da cristandade de que o governo da cidade terrena cabia aos homens, considerando que os reis eram os "vigários" de Deus, responsáveis pela direção espiritual dos seus povos, tal como o pai é responsável por guiar a família no caminho do bem. O desencanto de Agostinho com a política tem algo de semelhante ao atual momento de ceticismo com relação às instituições, mas e a resposta que ele propunha até hoje soa encantadora para várias pessoas: cada um deve concentrar-se em sua vida privada, deixando a esfera pública aos governos, que são ao mesmo tempo ruins e inevitáveis.

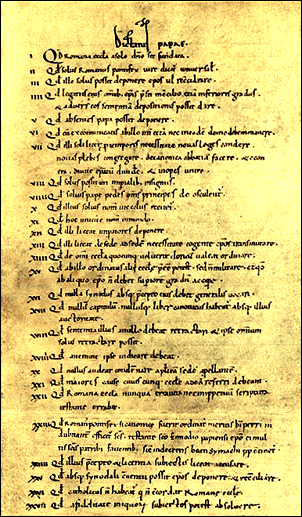

3. A reforma gregoriana e a filosofia escolástica

A Igreja da época de Agostinho não tinha o status de uma instituição politicamente autônoma. Ela não tinha essa organização burocrática independente e centralizada, que conhecemos hoje. “Até o final do século XI, o clero do Ocidente – bispos, sacerdotes e monges – estava, por regra geral, sob a autoridade de imperadores, reis e senhores feudais, muito mais do que sob a dos papas”(Berman 2001). Essa situação se alterou dramaticamente quando o papa Gregório VII, em 1075, no ápice de um lento movimento de centralização de poder nas mãos do papa, enviou ao imperador Henrique IV uma carta dando-lhe a conhecer os 27 Ditados do Papa, entre os quais:

1: Que a Igreja Romana foi fundada somente por Deus.

3: Que o Pontífice pode depor e restabelecer bispos.

9: Que somente os pés do papa serão beijados por todos os príncipes.

11: Que pode depor imperadores.

19: Que ninguém pode julgá-lo.

27: Que poderá absolver súditos de um homem injusto, libertando-os de seu juramento de fidelidade. (Berman 2001)

Esse foi o estopim para a chamada Querela das Investiduras, que colocou em lados opostos o Papa e o Imperador do Sacro Império, Henrique IV. Após um longo processo de embates e negociações, encerrou-se a possibilidade de os reis e imperadores nomearem os bispos, que passaram a ser investidos por ambas as autoridades. Nesse processo, a Igreja Católica afirmou a sua independência quanto ao poder secular, estabelecendo-se como instituição autônoma, governada por um poder centralizado. Segundo Harold Berman, essa forma de organização foi a precursora dos Estados nacionais, que reproduziram o mesmo padrão de centralização (Berman 2001).

A centralização da instituição eclesiástica ocorreu em uma época de grandes mudanças: as cruzadas e o renascimento do comércio e das cidades foram elementos que modificaram as estruturas medievais, dando início ao processo que culminou na formação dos Estados modernos. Essa é a época da Escolástica, filosofia ligada às universidades que se estabeleceram a partir do século XI, e que se vinculam especialmente a um renascimento aristotélico, cujo principal representante foi São Tomás de Aquino.

Enquanto Agostinho adotava uma vertente neoplatônica, Tomás fez parte de uma retomada dos estudos aristotélicos, tanto que chamava o Estagirita apenas de “O Filósofo”. Assim, seu principal objetivo foi o de harmonizar o cristianismo com a filosofia aristotélica, possibilitando a noção de que não havia uma discrepância irremediável entre essas duas concepções, que poderiam ser tratadas como parte de um todo comum. A intuição que guiava essa convergência era a de que o ethos medieval deveria ser compatível com o racionalismo aristotélico, tendo em vista que a razão deveria nos mostrar justamente a ordem natural estabelecida por Jeová.

Essa tendência ao sincretismo, ou seja, à combinação de diferentes elementos, foi feita em uma época na qual se sentia que a existência de argumentos racionais deveria somar-se às crenças baseadas na fé, e que a razão humana, justamente por ser uma participação na razão divina, era capaz de nos mostrar muitas verdades sobre o mundo. Os agostinianos tinham razão em duvidar da capacidade racional poder conhecer a verdade revelada, mas havia uma parte da ordem natural que poderia ser esclarecida pelo exercício do logos.

Essa crença renovada na capacidade humana de conhecer racionalmente a ordem natural permitiu que Tomás de Aquino inquirisse sobre a organização natural das sociedades humanas, mas essas investigações muitas vezes ofereciam uma justificativa racional e filosófica para vários dos elementos que já compunham a percepção comum da política e do direito. Em Tomás de Aquino, diferentemente do que ocorria na filosofia de Aristóteles, a razão não atuava como uma instância crítica da tradição, mas estava a serviço da tradição cristã.

No campo da política, por exemplo, Tomás de Aquino afirmou que toda comunidade deve ter um governante porque, como todos os elementos do mundo são ordenados, “é mister haver algum dirigente, pelo qual se atinja diretamente o devido fim” (Tomás 1980). Seguindo o discurso comum acerca dos bons monarcas, Tomás de Aquino defendeu que o regente não deve buscar o seu bem estar individual, pois o objetivo de todo governo temporal é o de buscar “o bem comum da multidão”, visto que a existência dos governantes vem da necessidade do povo de ter um guia. Ocorre que essa vinculação do governo ao povo não significa que os governantes devam seguir a opinião pública, uma vez que o povo não é um bom guia de si mesmo.

Para Tomás de Aquino, a finalidade principal dos governos temporais é manter a harmonia interna da comunidade, essa paz que, uma vez perdida, conduz ao dissenso entre os membros e pode desembocar na guerra civil. Por isso, os governantes não devem buscar a paz porque esse é o desejo do povo, mas porque ela é um bem em si. A paz é um fim que justifica as ações do governo, mesmo quando a opinião pública majoritária favorece decisões que conduziriam à desarmonia.

Tomás de Aquino defendia que o governante não deve questionar o povo se é a paz que ele deseja, dado que “ninguém delibera do fim que deve encalçar, mas sim dos meios para o fim”(Tomás 1980). Na esteira de Aristóteles, Tomás de Aquino entendia que os fins devem ser conhecidos diretamente pela razão, que pode identificá-los na ordem natural das coisas. Por um lado, essa parece uma postura contrária ao que veio a prevalecer na modernidade, no sentido de que é justamente porque os fins são relativos que as decisões governamentais precisam ser decididas por deliberação. Por outro, seguimos a mesma estratégia de Tomás de Aquino quando qualificamos certos direitos como fundamentais e afirmamos que eles servem com fins necessário, independente de sua aceitação efetiva pela população de um Estado.

E uma vez que a unidade do corpo político é o objetivo fundamental da paz, uma monarquia é a melhor forma de realizá-la, visto que todo governo exercido por várias pessoas tende a conduzir à desunião. Portanto, Tomás de Aquino converge com o diangóstico aristotélico de que a monarquia não é apenas uma das formas possíveis de governo, mas é a forma mais desejável de organização política quando o governante é justo. Quando se trata de um governo exercido por pessoas injustas, a democracia seria melhor porque os muitos injustos se atrapalhariam mutuamente, tornando o governo fraco e impedindo uma concentração demasiada de poder em um déspota. Embora a democracia seja, em tese, preferível à tirania, Tomás de Aquino afirma haver vários "graus de tirania" e que somente os reis com "grau máximo de malignidade" seriam governantes melhores do que uma oligarquia ou uma democracia. No caso de tiranias brandas, em que o monarca se aparta do bem comum, mas sem a humilhação dos súditos ( que caracterizaria a tirania severa), mesmo o governo tirânico teria o benefício garantir um mínimo de paz, coisa que é muito difícil de manter no governo de muitos, sempre tendente à divisão, por maior que seja a virtude dos cidadãos.

Esse caráter desagregador do governo popular fazia com que Tomás de Aquino desconfiasse da politeia, afirmando que é do governo de muitos que nasce a maior parte das tiranias, pois “se a gente considerar diligentemente, em todo o mundo, os factos passados e os que ora se dão, há-de achar ter havido mais tiranos nos países governados por muitos, do que nos de um só”(Tomás 1980).

Donde se conclui que, se parece ser a realeza, a qual é melhor governo, muitíssimo de evitar por causa da tirania; e, se a tirania sói dar-se não menos, porém mais, no governo de muitos que no de um só, resta simplesmente ser de mais conveniência viver sob um rei, do que sob o regimento de muitos. (Tomás 1980)

Mas é lícito insurgir-se contra o tirano? A resposta de Tomás é conservadora nesse ponto. Primeiro, afirma que é conveniente tolerar a tirania branda, pois os riscos de opor-se a ela são maiores do que os prováveis benefícios, pois ela poderá converter-se em tirania ainda mais grave. E quanto à tirania severa?Quanto a esse ponto, ele chama o ensinamento de S. Pedro de que se deve obedecer aos senhores justos e injustos, pois “é, de fato, uma graça o sofrermos molestações injustas, para darmos testemunho de fé em Deus” motivo pelo qual quando a fé cristã foi perseguida em Roma, os perseguidos “são louvados não por resistirem, senão por padecerem pacientemente e resolutamente a morte”. Ademais, cohecendo o caráter de muitos dos conspiradores, a permissão do tiranicídio faria com que o povo corresse mais riscos “de perder o rei, do que ser remediado com o afastamento do tirano”(Tomás 1980).

Assim, não se deve conspirar privadamente contra o rei, ainda que seja tirano. Em, mesmo que a tirania seja severa, as pessoas em geral não devem se mobilizar contra os reis, pois esse é um papel que deve ser reservados às demais autoridades, visto elas é que podem fazer uma intervenção política legítima. Caso não haja uma movimentação das autoridades públicas capazes de destituir o tirano, o povo deve reconhecer que a tirania é dada pela providência divina “em razão dos pecados do povo”, de tal forma que cumpre “suprimir a culpa, afim de que cesse a peste dos tiranos”(Tomás 1980).

Por fim, é preciso ter em mente que Tomás concorda com Agostinho no sentido de que o fim último da multidão humana associada não é viver na paz segundo a virtude, mas é “chegar à fruição divina”. Porém, em vez de propor a separação agostiniana da Cidade de Deus e da Cidade Terrena, Tomás propõe a separação entre governo terreno e autoridade eclesiástica que se impôs com a Querela das Investiduras:

A fim de ficarem as cousas espirituais distintas das temporais, foi portanto cometido o ministério deste reino não a reis terrenos, mas a sacerdotes e, principalmente, ao Sumo Sacerdote, sucessor de Pedro Vigário de Cristo, o Romano Pontífice, a quem importa serem sujeitos todos os reis da Cristandade, com ao próprio Senhor Jesus Cristo. (Tomás 1980)

No que toca à autoridade terrena, os governantes devem ser autônomos e as autoridades religiosas devem sujeitar-se aos reis. Porém, no que se refere à autoridade sobre questões religiosas, "os reis devem ser sujeitos aos sacerdotes". (Tomás 1980) E convém lembrar que boa parte do direito civil daquela época era entendida como uma questão religiosa, especialmente os laços familiares, os casamentos e a sua dissolução.

A solução proposta por Tomás de Aquino oferece um equilíbrio que se mostrou precário, na medida em que ele depende de uma unidade cultural que foi se desfazendo na Europa renascentistas e que foi definitivamente rompida com a reforma protestante. Uma das principais causas de desequilíbrio foi o crescente poder da Igreja Católica, conquistado a partir do momento em que ela se tornou uma instituição altamente centralizada, com todos os cristãos se encontrando submetidos ao Papa, em questões de fé. Uma igreja que se tornava individualmente mais forte do que qualquer dos monarcas europeus representava um risco ao delicado equilíbrio de poderes que compunha o sistema descentralizado da ordem política medieval europeia. De fato, seria previsível que, em algum momento, o fortalecimento dos papas fosse interpretado como uma ameaça à autonomia dos monarcas e que alguns deles teriam motivos suficientes para se desvincular do Vaticano, rompendo os laços que o subordinavam à igreja.

Esse modelo de múltiplos centros de governo coordenados por uma lealdade comum a um rei, entrou em colapso no momento em que foi rompida a unidade cultural que o mantinha estável. A reforma protestante criou uma segmentação no tecido medieval, gerando linhas de tensão entre os nobres que compunham a classe governante e conduzindo a guerras civis em que católicos e protestantes buscavam impor uma unidade religiosa que, até então, tinha sido vital para a estabilidade dos Estados.